1.金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)

物种名:金黄色葡萄球菌

拉丁学名:Staphylococcus aureus

分类学地位: 细菌界Bacteria;厚壁菌门Firmicutes;芽孢杆菌纲Bacilli; 芽孢杆菌目Bacillales;葡萄球菌科Staphylococcaceae; 葡萄球菌属Staphylococcus

金黄色葡萄球菌(S. aureus)广泛存在于自然界中,空气、水、土壤以及人和动物的排泄物中都能够找到,可引起人畜细菌性感染。近年来,金黄色葡萄球菌已经严重威胁到人类健康,由该菌引起食物中毒的数量位列第2,仅次于大肠杆菌。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

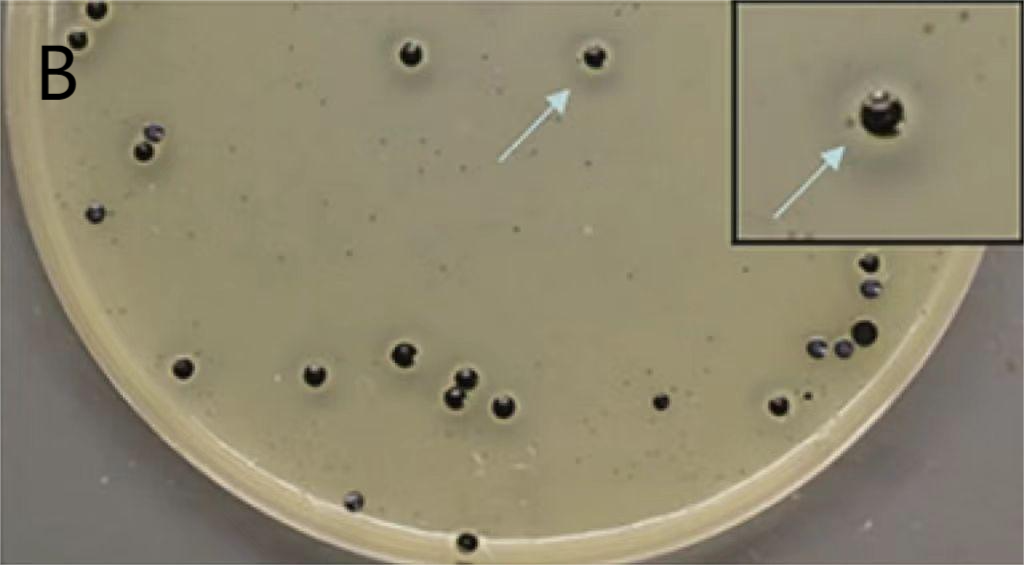

金黄色葡萄球菌的最适生长温度为37℃,最适生长pH 7.4,该菌在肉汤培养基上进行培养呈均匀混浊生长,在琼脂平板上培养,其菌落形态为圆形或椭球型、湿润、不透明、表面光滑、边缘整齐;在血平板上培养,在该菌的菌落周围可见透明或者半透明状的溶血环结构(图1A);在Baird-Parker平板上培养,可见黑色或灰黑色有浅色边缘,圆形、光滑、凸起,周围一浑浊带,外层有清晰带(图1B)[1]。

图1金黄色葡萄球菌在各种平板上的培养结果

(A)血平板[2](B)Baird-Parker[3]

1.1.2形态学特征

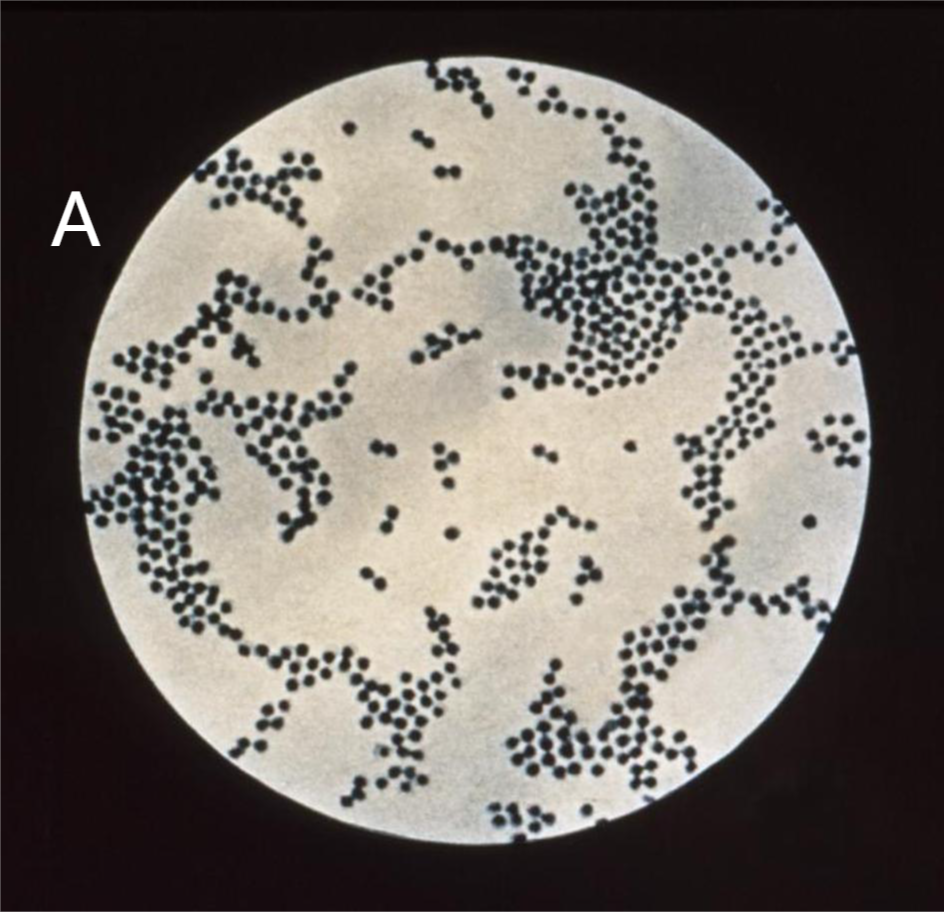

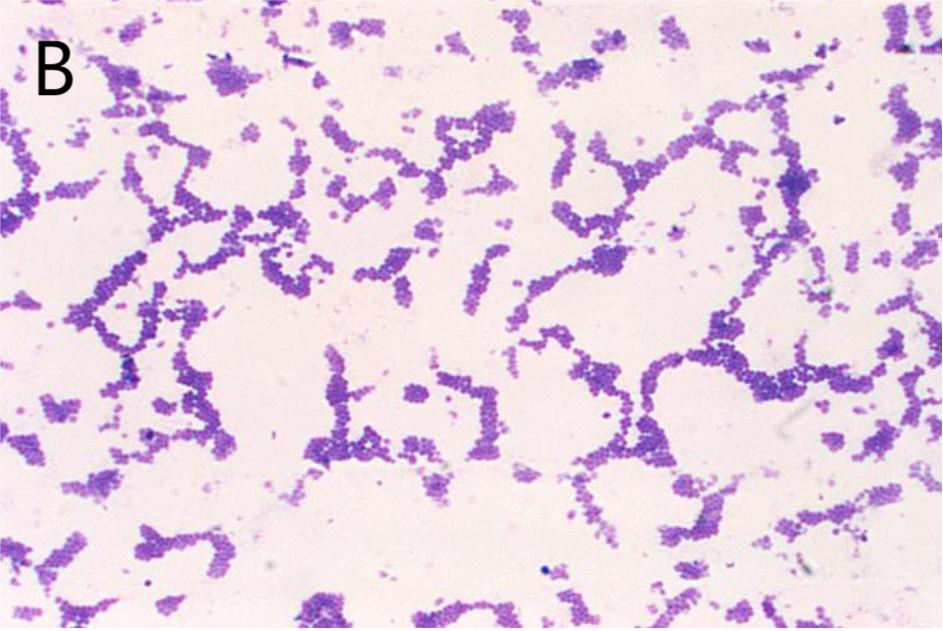

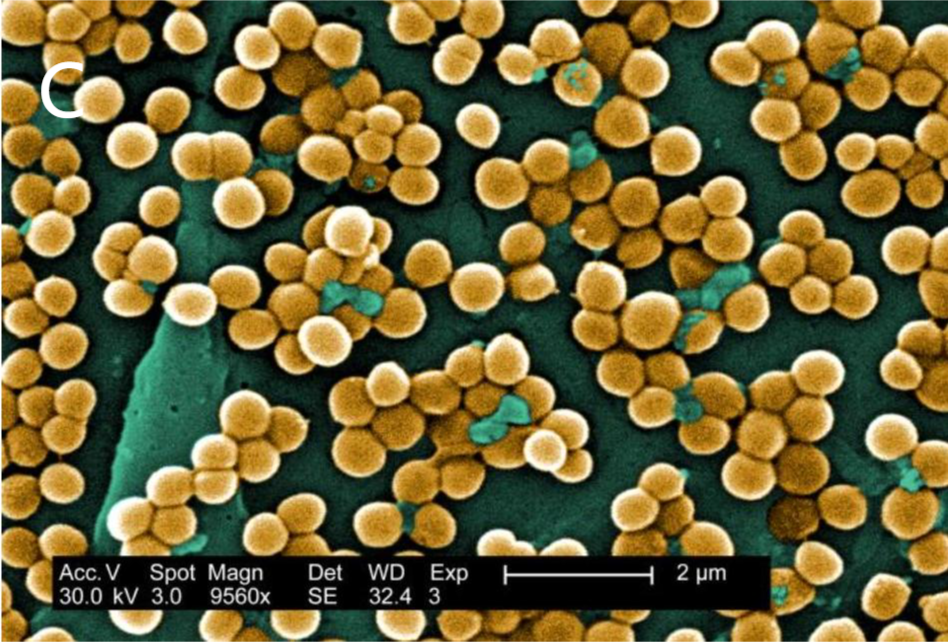

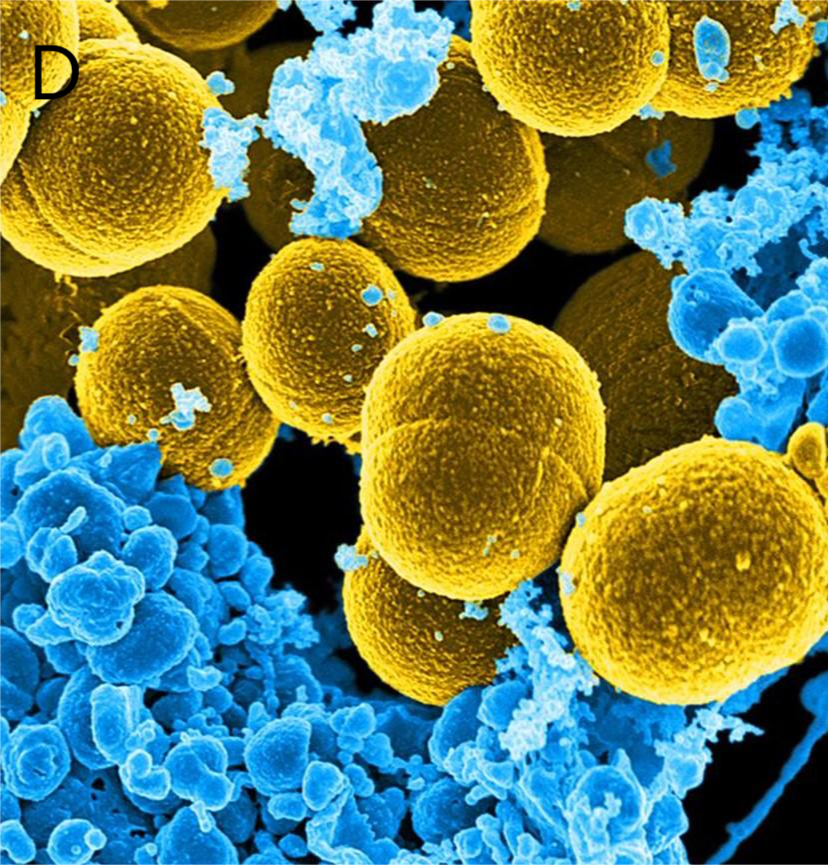

在显微镜下可观察到金黄色葡萄球菌呈葡萄串状排列,少数呈短状排列,直径约为0.8 μm,无芽孢和鞭毛,且大多数也无荚膜,兼性厌氧,革兰氏染色呈阳性,生长后期可产生金黄色色素,故被称为金黄色葡萄球菌,可在干燥环境下存活数周[1]。

图2金黄色葡萄球菌显微照片

(A)光学显微镜下照片[4](B)革兰氏染色照片(320x)[4]

(C)耐甲氧西林金葡菌在扫描电镜下照片(9560x)[4](D)扫描电镜下照片(20000x)[4]

1.1.3生化特征

金黄色葡萄球菌具有能分解D-葡萄糖、D-果糖、D-甘露糖、D-甘露醇、D-海藻糖、麦芽糖、乳糖、蔗糖和N-乙酰-葡萄糖苷的能力,产酸不产气;乳胶凝集试验阳性(图3A);能还原硝酸盐及亚硝酸盐;分解丙酮酸钠为乙酰-甲基-甲醇[5];能在6.5%NaCl中生长(图3B);许多菌株可分解精氨酸,水解尿素,液化明胶。金黄色葡萄球菌具有较强的抵抗力,对磺胺类药物敏感性低,但对青霉素、红霉素等高度敏感[6]。

图3金黄色葡萄球菌生化特征

(A)乳胶凝集试验[7](B)甘露醇氯化钠培养基[4]

1.1.4分子生物学特征

金黄色葡萄球菌基因组主要由高度保守的基因组组成:核心基因组和辅助基因组。核心基因组大小约为2.3 Mbp,包括管家基因、代谢相关基因和一些保守的毒力基因。辅助基因组大约为0.5 Mbp,主要包括噬菌体、毒力岛、质粒、转座子、插人序列和SCCmec。这些移动元件主要编码抗性基因(如编码甲氧西林耐药性的mecA和编码万古霉素耐药性的vanA)和毒力基因(如pvl、hla、tst1、sec、sasX)。所有已知的金黄色葡萄球菌噬菌体均属于有尾噬菌体(Caudovirales)目,噬菌体基因组大小从16-14 kb不等;大部分金黄色葡萄球菌携带一个或多个质粒,大小为1-60 kb[8]。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1分布与传播

金黄色葡萄球菌可以导致人和动物患病,在水体、空气、土壤等都可以进行繁殖,广泛分布于自然环境中。除此以外,还可在存在于各种食物、水产品、淡水环境和医院、医疗机构等[8]。该菌的发病具有季节性,多见于春夏季,常见于湿度大、温度较高以及环境卫生条件差的地方。

1.2.2致病性

金黄色葡萄球菌是一种毒力非常强的能引起人类和动物患上化脓性感染的常见且重要的致病菌。感染该菌可能引起局部毛囊炎、人体腔内黏膜以及皮肤和上皮组织的感染,严重时甚至能引起肺炎、骨髓炎等以及菌血症、心内膜炎等危及生命的人类疾病,该菌感染皮肤症状见(图4A)。

该菌可经由污水排放、地表径流和粪便、表皮脱落等途径进入水环境中。海水中的金黄色葡萄球菌被认为是皮肤、眼睛和耳朵疾病的风险指标,体表伤口接触被金黄色葡萄球菌污染的海水可能引起皮肤感染、败血症等疾病的发生[9]。

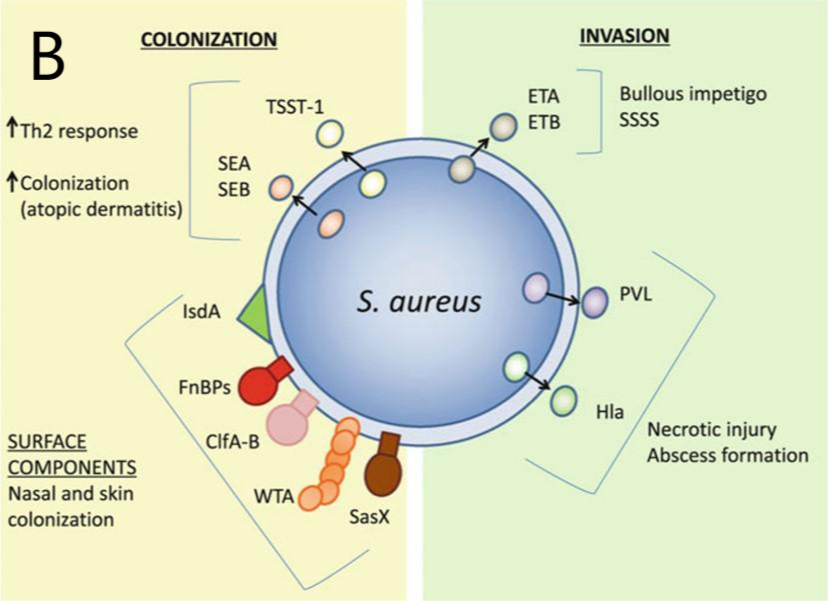

金黄色葡萄球菌主要能够引起两类疾病:毒素性疾病和化脓性疾病。其毒力和致病力的强弱与其产生的毒素和侵袭酶密切相关,目前已知的毒力因子主要有耐热核酸酶溶血素(Hla)、杀白细胞素(pvl)、肠毒素(sec)、毒素休克综合征毒素(TSS)等[1]。在该菌导致化脓性皮炎的过程当中,金黄色葡萄球菌的定植与Th2细胞因子水平的升高有关,该因子的增加是由SEA、SEB和TSST-1介导的;表面蛋白FnBPs、ClfA和ClfB(ClfA-B)、IsdA和SasX以及细胞壁糖聚体WTA参与鼻和皮肤定植;ETs(ETA和ETB)、PVL和Hla是介导皮肤侵袭的毒素[10],具体见(图4B)。

图4(A)金黄色葡萄球菌皮肤感染[4](B)金黄色葡萄球菌毒力因子[10]

金黄色葡萄球菌对多种抗生素耐受,耐青霉素金黄色葡萄球菌通过产生青霉素酶水解青霉素β-内酰胺环,而对青霉素产生耐药;而耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(由mecA基因编码)自1961年首次被检出后,其检出率持续增高,对β-内酰胺类、氟喹诺酮类、大环内酯类、氨基糖苷类等抗生素均产生严重耐药;目前耐万古霉素金葡菌(由vanA基因编码)也已经出现,成为病原菌防治研究的一热门领域[8]。

据美国疾病预防控制中心[11]报道,美国每年由于感染金黄色葡萄球菌而引起的食物中毒约有24万人次,由该菌引起的食物中毒占整个细菌性食物中毒的33%。我国目前金黄色葡萄球菌的发病率也很高,该菌是细菌耐药性的监测研究重点之一,目前对于金黄色葡萄球菌导致的疾病及其治疗方案和防治策略有待进一步探讨。

1.3检测方法

(1)国家标准GB 4789.10-2016:将25 g样品接种到225 mL 7.5%氯化钠肉汤中进行均质后置于36℃士1℃培养18 h-24 h进行增菌,将增菌后的培养物分别划线接种到Baird-Parker平板和血平板。血平板36℃士1℃培养18 h-24 h;Baird-Parker平板36℃士1℃培养24 h-48 h后观察菌落形态进行初步鉴定。随后进行革兰氏染色镜检和血浆凝固酶试验。若平板菌落形态符合金黄色葡萄球菌以及染色镜检、血浆凝固酶试验均呈阳性,则可判定该样品中检出金黄色葡萄球菌[12]。

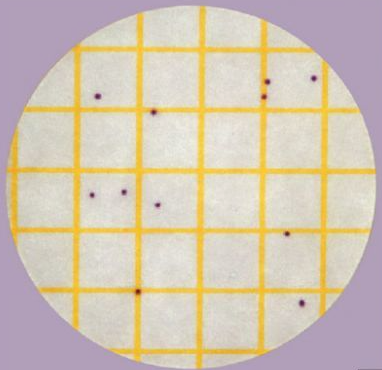

(2)快速检测法:包括测试片法和试剂盒法。最常用的是美国3M Petrifilm测试片,如(图5),该测试片以纸片、膜等为载体,将培养基附着其上,可观测微生物的生长及显色情况。金黄色葡萄球菌的检测常用试剂盒有MIS和API[13]。

(3)免疫学法:金葡菌具有多种蛋白质抗原,其中肠毒素(sec)经常用于金黄色葡萄球菌的检测。以抗体为基础的检测方法有酶联免疫吸附法、反向被动乳胶凝集法、放射免疫测量法等[14]。 图5金葡菌3M Petrifilm测试片[15]

1.4典型案例

2000年,日本三大牛奶品牌之一的雪印被查到在其生产的低脂牛奶中检测到了A型金黄色葡萄球菌肠毒素,导致日本许多民众出现呕吐、腹泻等现象,据报道此次事件有14780人受害,至少有155人因此住院,本次事件成为二战之后日本最大的集体食物中毒事件[16]。

Zieliński[17]等研究了波兰北部奥尔什丁市一家废水处理厂中废水处理不同阶段细菌基因向污水处理厂员工的传播情况。从未经处理的废水、处理过的废水、活性污泥生物反应器、废水排放点上下游中收集水样样本,并从该处理厂的员工中采集鼻腔和喉咙拭子进行金黄色葡萄球菌检测。经检测,在这些样本中检测到金黄色葡萄球菌菌株分别占未处理废水96%、处理废水56%、活性污泥86%、河流上游31%、下游未检测到、员工鼻拭子80%、咽拭子85%。并且从这些样本中检测到多种金黄色葡萄球菌毒力基因和抗生素耐药基因,表明污水处理厂是携带毒力基因的耐药葡萄球菌的重要来源,污水处理厂的员工具有更高的患病风险,具有致病性的金黄色葡萄球菌向自然环境传播,增加了人类的患病几率,构成公共卫生风险。

1.5防治对策

金黄色葡萄球菌感染的管理重点是要去污染和阻止细菌传播。在日常生活中要注意水和食物的污染情况,养成良好的卫生习惯,做到勤洗手和用酒精消毒。若感染金黄色葡萄球菌,对于非耐药菌株可使用青霉素进行治疗;耐药菌株需要谨慎的治疗方法,大多数情况下,大多数抗生素耐药菌株仍然对万古霉素敏感[1]。

参考文献

[1] 张健, 廖成水. 动物金黄色葡萄球菌综合防控. 北京: 中国原子能出版社, 2017.

[2] Parija SC. Textbook of microbiology and immunology. India: Springer, 2023.

[3] Bhunia AK. Foodborne Microbial Pathogens: Mechanisms and Pathogenesis. America: Springer, 2018.

[4] https://phil.cdc.gov/QuickSearch.aspx?key=true.

[5] 陈颖翘, 王丽, 钟青萍. 活的非可培养状态金黄色葡萄球菌的诱导和复苏后菌株的生理特征变化. 华南农业大学学报, 2013, 34: 422-426.

[6] 黄玉坤, 陈祥贵. 中国轻工业十三五规划教材: 食品安全与检测 第2版. 北京: 中国轻工业出版社, 2022.

[7] Zhang CSY, Shen C, Zhang Y. Food Microbiology Laboratory for the Food Science Student. America: Springer, 2017.

[8] 阚飙, 詹启敏. 精准预防诊断系列 传染性疾病与精准预防. 上海: 上海交通大学出版社, 2020.

[9] Tong SYC, Davis JS, Eichenberger E et al. Staphylococcus aureus infections: epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, and management. Clinical microbiology reviews, 2015, 28: 603-661.

[10] Bagnoli F, Rappuoli R, Grandi G. Staphylococcus aureus: Microbiology, Pathology, Immunology, Therapy and Prophylaxis. Italy: Springer, 2018.

[11] Scallan E, Hoekstra RM, Angulo FJ et al. Foodborne illness acquired in the United States-major pathogens. Emerging infectious diseases, 2011, 17: 7

[13] 李雪晶, 富莉静, 薛志清等. 单测试片法定性快速检测乳中金黄色葡萄球菌的研究. 食品安全质量检测学报, 2019, 10: 8519-8523.

[14] 梁金姬, 宋德涵, 李韵辞 等. 金黄色葡萄球菌检测方法研究进展. 山东化工, 2015, 44: 41-42.

[15] https://www.instrument.com.cn/consumable/d-H1088367.html.

[16] https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_11725490.

[17] Zieliński W, Korzeniewska E , Harnisz M et al. The prevalence of drug-resistant and virulent Staphylococcus spp. in a municipal wastewater treatment plant and their spread in the environment. Environment International, 2020, 143: 105914.

.png)