1堪萨斯分枝杆菌(Mycobacterium kansasii)

物种名:堪萨斯分枝杆菌

拉丁学名:Mycobacterium kansasii

分类学地位:细菌界Bacteria;放线菌门Actinobacteria;放线菌纲Actinomycetes; 放线菌目Actinomycetales; 分枝杆菌科Mycobacteriaceae; 分枝杆菌属Mycobacterium

堪萨斯分枝杆菌(Mycobacterium kansasii)为条件致病菌,常存在于灰尘和水中,系统疾病、免疫抑制剂应用和长期暴露于污染的水中是发病的危险因素。感染该菌最常导致肺部染病,出现发热、咳嗽、肺炎等症状。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

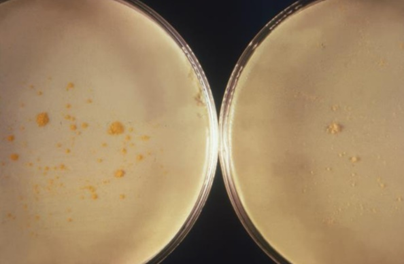

在罗氏培养基上稀释接种,37℃培养7天以上可形成光滑或有些颗粒状、平坦、边缘规则或略波曲的菌落。在45℃时不生长。该菌在黑暗环境中培养不产生色素;在光照下培养时,能形成黄色菌落,甚至在菌落的表面和内部形成大量胡萝卜素的暗红色结晶(图1)[1]。

图1堪萨斯分枝杆菌在光照下培养[2]

1.1.2形态学特征

堪萨斯分枝杆菌为慢生长、光产色分枝杆菌,菌体大小为(1.65-6.1l)μm×(0.49-1.02)μm,在试管内生长缓慢,多含一至数个异染颗粒。用抗酸染色法对本菌进行染色,会产生交叉带纹,且交叉带纹与杆菌的长轴垂直(图2)[1]。

图2堪萨斯分枝杆菌抗酸染色[2]

1.1.3生化特征

该菌烟酸试验、过氧化物酶、中性红试验均呈阴性反应。触酶试验强阳性。硝酸盐还原试验和吐温水解试验亦呈阳性反应[3]。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1分布与传播

堪萨斯分枝杆菌常在城市的供水系统中检测得到,尤其是在自来水供水系统中。该菌可通过呼吸道、消化道和皮肤接触等侵入人体,导致人呼吸困难、皮肤出现红斑和脓肿等现象[4]。

1.2.2致病性

堪萨斯分枝杆菌主要引起肺部感染,亦可累及皮肤、淋巴结、肌肉、骨骼系统,在免疫受损患者中,可呈播散性。皮肤损害常为孢子丝菌病样损害,也可形成脓肿、蜂窝织炎。疾病播散时,表现为转移性溃疡性斑块。组织病理学呈急性或慢性非特异性炎症反应,可见化脓性及干酪样肉芽肿性改变[1]。

堪萨斯分枝杆菌通过呼吸道、胃肠道和皮肤等途径侵入人体后,其致病过程与结核分枝杆菌相似。开始,中性粒细胞捕捉并杀灭大部分堪萨斯分枝杆菌,残余的堪萨斯分枝杆菌被巨噬细胞吞噬并在巨噬细胞内生长繁殖,在溶酶体酶的作用下部分堪萨斯分枝杆菌被溶解,其抗原产物及其菌体成分被运送至局部的淋巴结,在此通过一系列途径激活多种效应细胞,释放多种细胞因子,从而产生CD4+ T细胞等介导的免疫反应和迟发型变态反应[3]。

目前已知本菌对利福平、链霉素、环丝氨酸等敏感,对异烟肼、对氨柳酸等耐药[5]。

1.3检测方法

- 传统方法:对可疑样本进行采集培养,然后对其进行生化特征鉴定,这是目前用于检测堪萨斯分枝杆菌最常用的方法

(2)环介导的等温扩增(LAMP)方法结合使用侧向层析生物传感器(LFB)是一种多重交叉恒温放大的方法,它使用LFB使用肉眼观察结果。堪萨斯分枝杆菌可以通过靶向物种特异性序列与其他分枝杆菌区分开来,例如16S rRNA、热休克蛋白65(hsp65)、RNA聚合酶β亚基(rpoB)和16S-23S rRNA基因内部转录间隔区(ITS)区域[6]。

(3)分子生物方法:GeneChip、逆转向杂交和测序技术都可用于检测堪萨斯分枝杆菌,但这些方法都较为昂贵,目前应用范围不广[6]。

1.4典型案例

Moghaddam[7]等对伊朗德黑兰六家医院的饮用水进行检测,收集了198个水样,进行过滤后对其进行培养鉴定。结果发现,在这些水样中检测出了堪萨斯分枝杆菌、鸟分枝杆菌等多种非结核分枝杆菌(NTM),表明NTM菌株可能是医院供水的重要组成部分,也是医院感染的可能来源。

1.5防治对策

该菌广泛存在于城市的供水系统中,因此需要注意供水系统的定时清洁和消毒,居民在使用自来水的过程中应注意要尽量使用烧开的水,不饮用生水。若感染该菌,可用利福平等多种联合用药用以治疗[5]。

参考文献

[1] 郑岳臣, 涂亚庭, 陈兴平. 于光元皮肤性病诊断与鉴别诊断. 上海: 上海科学技术出版社, 2011.

[2] https://phil.cdc.gov/QuickSearch.aspx?key=true.

[3] 曹杨, 陈晓林, 贾凌 等. 播散性堪萨斯分枝杆菌病的临床特征、诊断及治疗. 山东医药, 2023, 63: 82-85.

[4] 杨锦浩, 孟蝶, 周爽 等. 供水系统非结核分枝杆菌生长因素及控制措施研究进展. 微生物学通报, 2023, 50: 2215-2226.

[5] Griffith DE. Management of disease due to Mycobacterium kansasii. Clin Chest Med, 2002, 23: 613-621.

[6] Chen C, Lu J, Long B et al. Detection of Mycobacterium kansasii using a combination of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) and lateral flow biosensors. Int Microbiol, 2021, 24: 75–82.

[7] Moghaddam S, Nojoomi F, Dabbagh Moghaddam A et al. Isolation of nontuberculous mycobacteria species from different water sources: a study of six hospitals in Tehran, Iran. BMC Microbiol, 2022, 22: 261.

.png)