1.粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)

物种名:粘质沙雷氏菌

拉丁学名:Serratia marcescens

分类学地位:细菌界Bacteria;变形菌门Proteobacteria; γ-变形菌纲Gammaproteobacteria;肠杆菌目Enterobacteriales; 肠杆菌科Enterobacteriaceae;沙雷氏菌属Serratia

粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)又称灵杆菌,广泛分布于污水、土壤和食物中,也可寄居于正常人的肠道、皮肤和低位尿道,医院环境常受此菌污染,如输液器材、透析液等。感染该菌可能导致烧伤感染、菌血症、脓毒症、脑膜炎、骨髓炎及败血症等。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

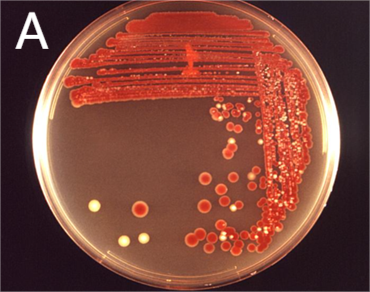

本菌营养要求不高,在普通培养基上生长良好。在琼脂平板上经培养1-2天,可产生均匀一致、凸起、中心不透明,边缘不规则的菌落,并产生红色色素(图1A)。色素形成需适宜的温度和氧气,一般30-37℃产生色素少或无,室温产色佳。在血琼脂平板上,粘质沙雷氏菌会产生β溶血现象,伴有狭窄的溶血区域,产生中等大小(2到4毫米)、圆形、灰色菌落(图1B)[1]。

图1粘质沙雷氏菌在各种平板上的培养结果

(A)营养琼脂[2](B)血平板[2]

1.1.2形态学特征

粘质沙雷氏菌为革兰氏阴性短小杆菌,长约0.7-1.0微米,宽约0.7微米。有动力,通常无荚膜。是细菌中最小的菌,能通过滤孔稍大的滤菌器,故过滤器是否能除菌,常以不通过粘质沙雷氏菌为标准[1]。

1.1.3生化特征

粘质沙雷氏菌都有水解蛋白酶,能液化明胶、凝固血清,多数菌株产生卵磷脂酶及DNA。灵杆菌分解纤维二糖、肌醇、甘油,产酸不产气,不分解阿拉伯,对木、侧金盏花醇的分解不定。V-P试验多为阳性[1]。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1分布与传播

粘质沙雷氏菌是一种嗜中温的腐生细菌,广泛存在于自然环境中。它主要栖息于潮湿的环境,如浴室、洗涤槽、厨房排水口以及其他有腐烂植被的沼泽地带。此外,粘质沙雷氏菌也能在土壤中找到,与昆虫、植物和动物,包括人类,都有联系。

1.2.2致病性

粘质沙雷氏菌在人体中可引起广泛的临床表现,通常与医疗保健相关的感染有关,但社区获得性感染也并不罕见。作为机会性病原体,粘质沙雷氏菌主要感染免疫系统受损或免疫力较弱的人群。常导致尿路感染、呼吸道感染、伤口感染、血流感染、心内膜炎、骨髓炎、脑膜炎等[3]。

粘质沙雷氏菌的致病性涉及多种毒力因子,包括黏附素、生物被膜形成、运动能力以及外酶和外毒素的产生。这些因素共同作用,使粘质沙雷氏菌得以在宿主体内定植、持续存在并引发疾病和组织损伤[4]。粘质沙雷氏菌的一些关键毒力因子:(1)细胞外酶:如脂酶、蛋白酶和脱氧核糖核酸酶,这些酶能够破坏宿主组织并促进细菌入侵,通过分解宿主细胞和组织的成分来为细菌提供营养,并促进其扩散。(2)溶血素:溶血素是一种由粘质沙雷氏菌产生的孔形成毒素,它能裂解包括红细胞在内的宿主细胞。(3)脂多糖(LPS):粘质沙雷氏菌产生的LPS类型能够引发宿主的免疫反应并导致炎症。这种改变的LPS结构也使得粘质沙雷氏菌能够在宿主体内更有效地存活和繁殖。(4)铁载体(Siderophores):粘质沙雷氏菌能产生铁载体,这是一种帮助细菌从宿主组织中获取铁元素的分子,对细菌的生长和生存至关重要。(5)鞭毛:粘质沙雷氏菌具有鞭毛,这使得它能够在宿主体内移动,逃避免疫系统的清除。

1.3检测方法

(1)传统方法:通常先采集可疑样本,再对其进行形态及染色检查、在各种培养基上菌落形态检查以及生化特性鉴定,对该菌进行检测。

(2)分子生物学方法:目前已有根据粘质沙雷氏菌S-核糖基高半胱氨酸酶(luxS)基因片段设计引物建立了检测该菌的SYBR Green实时荧光定量PCR的检测方法[5]。引物:SM-F:TGCCTGGAAAGCGGCGATGG,SM-R:CGCCAGCTCGTCGTTGTGGT。

1.4典型案例

于龙[6]等以及从医院污水中成功分离出粘质沙雷氏菌烈性噬菌体一株(SM701),产红色色素粘质沙雷氏菌便于观察和具有低危害性,一直作为空气微生物学研究的模式菌种,本次从医院污水环境中分离出粘质沙雷氏菌表明水环境作为该菌的生存场所,人们需要更加重视对水环境中致病菌的预防。

1.5防治对策

粘质沙雷氏菌是一种机会性病原体,主要与医疗保健相关的感染有关。预防粘质沙雷氏菌感染的方法包括良好的手卫生、环境清洁、接触预防、灭菌、使用个人防护装备、监控、为医护人员提供教育和培训等。治疗粘质沙雷氏菌感染通常采用的抗生素包括碳青霉烯类、氨基糖苷类、氟喹诺酮类和第三代头孢菌素。然而,全球各地的粘质沙雷氏菌分离株已经显示出对这些药物的抗性[7]。

参考文献

[1] 李其吴. 实用临床医学检验. 武汉: 湖北人民出版社, 1980.

[2] https://phil.cdc.gov/QuickSearch.aspx?key=true.

[3] Grimont PA, Grimont F. Biotyping of Serratia marcescens and its use in epidemiological studies. Clin Microbiol, 1978, 8: 73-83.

[4] 徐海军, 张磊, 爨淑楠 等. 山羊肺源肠外致病型大肠杆菌和粘质沙雷氏菌混合感染的病原分离鉴定、毒力因子基因检测和耐药性分析. 中国兽医杂志, 2024, 60: 54-60.

[5] 姜鸿瑞, 韩紫音, 夏海磊 等. 荧光定量PCR检测原料乳中粘质沙雷氏菌. 中国奶牛, 2019: 48-51.

[6] 于龙, 温占波, 杨文慧 等. 一株粘质沙雷氏菌烈性噬菌体污水分离及特性. 微生物学报, 2008, 48: 498-502.

[7] 栾耀芳, 刘臣彪, 李稳 等. 粘质沙雷菌在我院ICU的感染现状及耐药性变迁. 医学检验与临床, 2016, 7: 31-32.

.png)