1.创伤弧菌(Vibrio vulnificus)

物种名:创伤弧菌

拉丁学名:Vibrio vulnificus

分类学地位:细菌界Bacteria;变形菌门Proteobacteria; γ-变形菌纲Gamma proteobacteria;弧菌目Vibrionales;

弧菌科Vibrionaceae;弧菌属Vibrio

创伤弧菌(Vibrio vulnificus)是水域中常见的致病菌,在海洋、河流以及水生动物体内均可分离得到,该菌就最常见于河海交界处,因此也被成为海洋弧菌,该菌即可感染人类,也可感染鱼和贝类等海洋生物。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

在普通琼脂平板上生长呈光滑、圆形、湿润、隆起、灰白色的菌落直径为1-3mm,有的菌株随着培养时间或放置时间的延长而呈黄色菌落,有特殊气味。该菌不能发酵蔗糖,因此在TCBS琼脂培养基上会产生绿色的菌落[1]。

1.1.2形态学特征

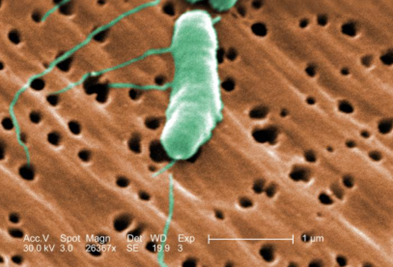

创伤弧菌为革兰阴性杆菌,镜下呈逗点状、直棒状或球粒状,单个排列,大小为(0.5-0.8)μm×(0.8-3.2)μm,单极鞭毛,无芽胞,有运动性,需氧或兼性厌氧[1]。

图1霍乱弧菌显微照片[2]

1.1.3生化特征

创伤弧菌可液化明胶、水解淀粉,葡萄糖发酵产酸,赖氨酸、鸟氨酸、乳糖、水杨素、柠檬酸盐、甘露醇、乳糖和吲哚阳性;L-精氨酸脱羧酶阴性,精氨酸双水解酶阴性,对弧菌抑制剂敏感[1]。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1分布与传播

创伤弧菌主要存在于温暖的海水或河海交界处中,在贝类或鱼类等水生动物中也可检出,尤其是在生牡蛎中。创伤弧菌感染有明显区域性和季节性特点。常见于热带及亚热带的海洋地区,水温20℃左右,还需较高盐分的海水;夏日较常见,尤其是6-8月,此时易感人群接触海水容易发病[3]。

1.2.2致病性

创伤弧菌引起人类发病有两种情况:一是食用了被该菌污染的海洋食品,二是身体的伤口暴露于海水。对于健康人来说,经口摄入创伤弧菌能引起呕吐、腹泻和腹痛;对于免疫力低下的人来说,特别是有慢性肝病的人,创伤弧菌能感染入血,从而引起败血症等严重的疾病,表现为肿胀、红斑、水疱及组织坏死等症状(图2)[3]。发病主要症状为发热、寒战、血压降低(败血症休克时),以及严重的皮肤损伤。如果创伤弧菌入血,病人的死亡率将会大大提高。

图 2创伤弧菌感染人类导致疾病[3]

创伤弧菌主要有3种生物型:生物型1是人类的病原体,会产生吲哚以及发酵纤维二糖和水杨苷。生物型2不产生吲哚,仅仅是鱼类病原体。生物型3不发酵纤维二糖或水杨苷,能够引起伤口感染[4]。

创伤弧菌的致病性与其产生的毒力因子有关,包括外毒素、荚膜多糖、铁离子和毒力调节因子等。创伤弧菌外毒素的产生通常伴随弧菌的快速增殖,由创伤弧菌菌体细胞表达,经由一定的外泌机制分泌至胞外环境,并通过特定的毒力致病机制诱发宿主疾病;创伤弧菌能够形成生物膜,荚膜多糖是生物膜的主要成分,因此在在创伤弧菌的生存、自聚集、菌体黏附和菌落定植等方面起到重要作用;铁离子作为人类必需化学元素,参与包括氧运输、代谢、免疫调节在内的多种调控途径,当机体的铁离子过载时,将会显著增强创伤弧菌对易感宿主的致死能力;毒力调节因子又称毒力相关因子,与细菌定植、侵袭、毒素分泌等密切相关[5]。

1.3检测方法

- 传统方法:根据GB 4789.44-2020《食品微生物学检验 创伤弧菌检验》:取样品加入PNCC增菌液,混匀后于36℃±1℃培养18 h±1 h,随后进行PCR检测,采用引物vvh A-785F:5′-CCGCGGTACAGGTTGGCGCA-3’;vvh A-1303R:5′-CGCCACCCACTTTCGGGCC-3’。增菌后进行分离和纯化培养,进行革兰氏染色和生化特征试验进行鉴定[6]。

- 创伤弧菌试纸条:罗元丰[7]等基于重组酶辅助扩增技术和基于成簇的规律间隔的短回文重复序列和CRISPR/Cas12a系统,研发出了一种新型试纸条可用于检测创伤弧菌,检测限为10 copies/μL,具有特异性高、快速、灵敏等特点。

- 免疫学技术:利用抗原抗体特异性结合的原理,细菌抗体的抗原靶点包括细菌表面的脂多糖(LPS)、荚膜多糖以及外毒素等。主要包括酶联免疫吸附(ELISA)和免疫层析法(IC)。反应过程中的非特异性吸附会带来假阳性结果,但相比于病原学检测方法,免疫学方法可将检测时间缩短至数小时,操作更加简便,因而被广泛应用[8]。

- 分子生物学技术:分子生物学检测技术以DNA或RNA作为靶标序列,能够实现目标菌株的快速自动化检测,具有特异性强、可重复性好等特点。目前,应用于创伤弧菌的分子生物学检测技术主要有PCR及其衍生技术、环介导等温扩增(LAMP)和重组酶聚合酶扩增(RPA)技术[8]。

1.4典型案例

2022年9月11日,一名67岁的女患者因右手肿胀、疼痛而入院治疗。经过检查,确诊为感染创伤弧菌导致的坏死性筋膜炎,感染源为生蚝,因该女子前一天烹饪生蚝时被不小心被刺伤,而创伤弧菌常见于海水及海产品中,因而受污染的生蚝将创伤弧菌通过皮肤接触进入人体内,导致人皮肤形成水疱及瘀斑[9]。

1.5防治对策

不要生食生蚝和其它贝类,烹调海鲜时应充分加热,保证海鲜煮熟后再食用。处理海鲜时应谨防扎伤,可疑佩戴手套进行处理。避免将裸露的伤口或受损的皮肤暴露在大量贝类生长的环境周围或温热的咸水中。

参考文献

[1] 柳增善. 食品病原微生物学. 北京: 中国轻工业出版社, 2007.

[2] https://phil.cdc.gov/QuickSearch.aspx?key=true.

[3] Almagro-Moreno S, Pukatzki S. Vibrio spp. Infections. Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer: Cham, 2023.

[4] Mothadaka MP, Vaiyapuri M, Rao Badireddy M et al. Handbook on Antimicrobial Resistance. Springer: Singapore, 2023.

[5] 张磊, 刘剑飞, 周丽君 等. 创伤弧菌毒力因子研究进展. 解放军医学院学报, 2023, 44: 168-172.

[7] 罗元丰, 林子琴, 王玲梦 等. 基于CRISPR/Cas12a系统的新型创伤弧菌试纸条检测方法的建立. 动物医学进展, 2023, 44: 55-61.

[8] 姚文艳, 姜晖. 食源性创伤弧菌检测技术研究进展. 分析测试学报, 2022, 41: 562-569.

[9] 陶春, 范昔庚, 周琳 等. 1例创伤弧菌感染致坏死性筋膜炎的诊疗实践并文献分析. 中国药业, 2024, 33: 115-119.

.png)