1.海洋分枝杆菌(Mycobacterium marinum)

物种名:海洋分枝杆菌

拉丁学名:Mycobacterium marinum

分类学地位: 细菌界Bacteria;放线菌门Actinobacteria; 放线菌纲Actinobacteria;分枝杆菌目Mycobacteriales; 分枝杆菌科Mycobacteriaceae;分枝杆菌属Mycobacterium

海洋分枝杆菌(Mycobacterium marinum)其为非共生细菌,在入侵人体后能引起机会性感染。海洋分枝杆菌在28-32℃水温最为活跃,超过37℃则较难生存。所以一但入侵人体,只会在人体的筋膜蔓延,不会入侵温度较高的内脏器官。海洋分枝杆菌感染多存在于宰杀鱼类、家禽的情况中。一旦被海产刺伤而感染了这种细菌,伤口只会不断肿胀,而没有明显痛楚。海洋分枝杆菌可能在水族箱出现,假若饲养的鱼类已受到细菌感染,它们亦会把细菌带到水族箱内。处理水产时也应注意,避免被蛰伤感染细菌。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

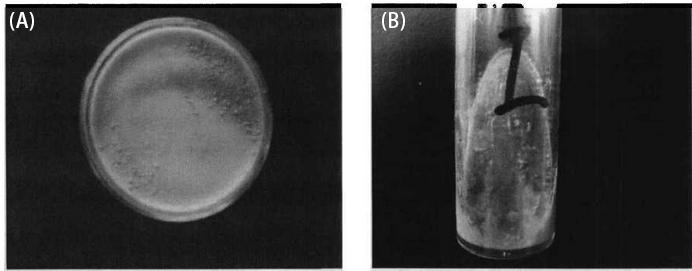

海分枝杆菌属于非结核分枝杆菌(nontuberculosis mycobacteria)将海分枝杆菌划分在的第一群中。这一菌群的共同特征是菌落经光照后可产生黄色色素。因此也称之为光产色菌群。海分枝杆菌所特有的一些性质:28℃一33℃中培养仅需7-10天即可生长,而且生长良好[1]。如图1所示。

图1 海洋分枝杆菌菌落形态

(A)海分枝杆菌菌落的形成(B)海分枝杆菌菌落的光照射24h后的产色反应

1.1.2形态学特征

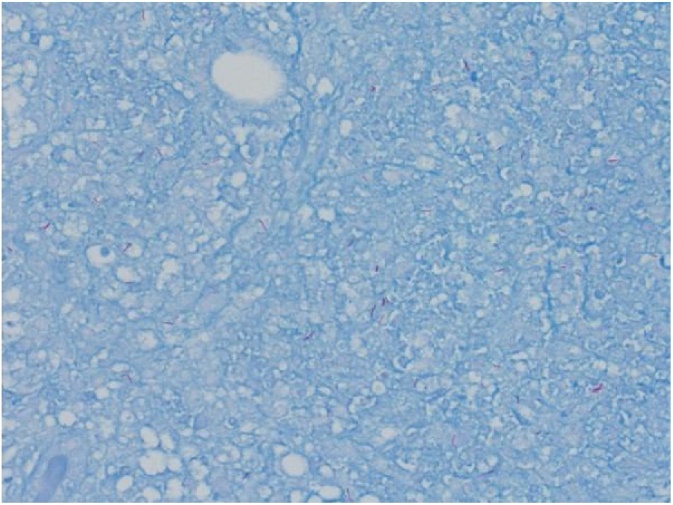

受到刀伤切检的病理学显示整个真皮区有嗜中性粒细胞微脓肿和多个短抗酸杆菌如图2所示[2]。

图2 整个真皮层的 Ziehl-Neelsen 染色上观察到多个抗酸杆菌

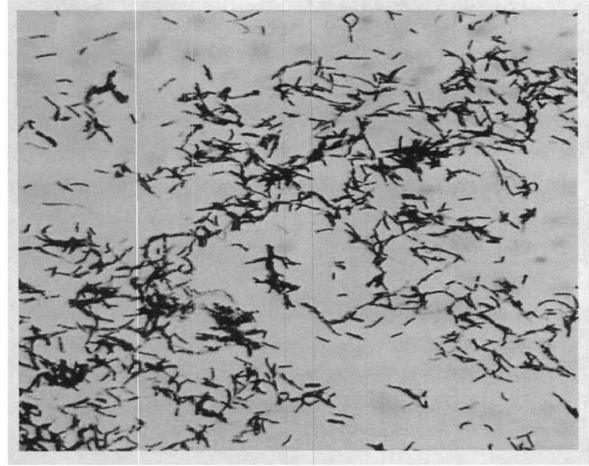

经过以上的染色步骤,得到以下的结果如图3所示[1]。

图3 抗酸染色低倍镜下的海分枝杆菌形态

1.1.3生化特征

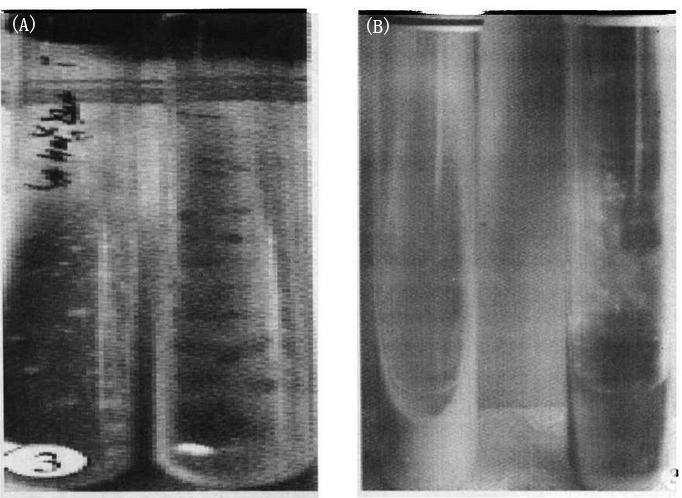

M.marinum菌落形态为光滑型,黑暗中不产生色素,光照后可产生明显的黄色色素。感染后纯蛋白衍生物(PPD)皮肤试验呈阳性反应,对硝基苯甲酸(PNB)(+),噻吩-2-羧酸酰肼(+++)。生化反应试验:耐热触酶(+)。由于海分枝杆菌缺乏硝酸还原酶的活性,所以硝酸还原试验为阴性结果,即硝酸盐还原(-),吐温80水解试验(++),尿素酶试验(++),芳香硫酸酯酶(++),亚硝酸盐还原试验(+++)。24小时光照后的产色反应特性见图4[1]。

图4 海洋分枝杆菌24小时光照后的产色反应特性

(A)海分枝杆菌产生黄色色素(B)海分枝杆菌光照24小时前后产色菌落

1.1.4 分子生物学特征

Gall K等认为海分枝杆菌启动子是一种σ-70样启动子,当海分枝杆菌位于细胞内时这种启动子比在培养基中生长的更活跃。当gfp不同质粒的表达分析并联用海分枝杆菌和大肠杆菌,在大肠杆菌中的表达是在靠近核心启动子序列的上游或/和下游区域。然而在海分枝杆菌中尽管上游区删除未见到影响gfp表达,但删除下游区的启动子在整个生长期的gfp表达要减少20~24倍。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1 分布与传播

分枝杆菌为一种腐生性非典型分枝杆菌,其分布遍及世界各国,它存在于海水、淡水中,为接触性感染。随着时间的推移Kent ML等人研究认为海分枝杆菌对健康的斑马鱼有高度的致病力,即斑马鱼是海分枝杆菌的天然宿主。后来有人从发病的斑马鱼类中分离到该致病菌株。人们又发现不仅斑马鱼容易受到海分枝杆菌的感染而发病,其他的海洋水生物也可以感染海分枝杆菌后发病,也有的海洋生物如虾、蟹等可以携带海分枝杆菌感染而不发病,即处于带菌状态。这种携带海分枝杆菌感染而不发病死亡的虾、蟹往往是感染人类的罪魁祸首。

1.2.2 致病性

海分枝杆菌是鱼结核病的病原体。斑马鱼对海分枝杆菌是高度敏感,即是海分枝杆菌的天然宿主。如图5所示。

图5 感染7天后死亡的斑马鱼标本

1.3检测方法

(1)利用菌株的产色反应性,典型的海分枝杆菌菌株,在可见光的照射下24小时即可产生黄色反应,即培养基上的菌落变成黄色或深黄色菌落。

(2)菌株的药物敏感性试验,采用药物的不同浓度梯度,分别检测其敏感性,所选择药物有异烟肼、利福平、链霉素、乙胺丁醇、罗红霉素、氧氟沙星、对氨基水杨酸、丁胺卡那霉素、丙硫异烟胺9种常用的抗分枝杆菌的药物。

1.4典型案例

海洋分枝杆菌或“鱼缸肉芽肿”是一种生长缓慢的非结核分枝杆菌,可感染人类以及淡水鱼和海水鱼,皮损表现为肢体上的丘疹或结节[3],以孢子丝菌样方式上行,从症状发作开始通常需要数周才能诊断。复杂性感染最常表现为腱鞘炎[4]。

1.5防治对策

(1)避免外伤,因为该病一般与外伤有关,病原菌沿伤口进入皮肤而得病。

(2)避免去高危海域游泳,对可能有海鱼分枝杆菌感染的水源进行消毒处理。

(3)如果身上有伤口的海产行业工作人员,做好防护,或者考虑换工作,避免接触水。

参考文献

[1] 林存智. 海分枝杆菌培养及致病性研究[D]. 中国海洋大学, 2009.

[2] Patel A A, Akusoba C N, Yetmar Z A, 等. Mycobacterium marinum following a knife injury[J]. IDCases, 2021, 24: e01102.

[3] Hashish E, Merwad A, Elgaml S, 等. Mycobacterium marinum infection in fish and man: epidemiology, pathophysiology and management; a review[J]. Veterinary Quarterly, 2018, 38(1): 35-46.

[4] Castillo N E, Gurram P, Sohail M R, 等. Fishing for a Diagnosis, the Impact of Delayed Diagnosis on the Course of Mycobacterium marinum Infection: 21 Years of Experience at a Tertiary Care Hospital[J]. Open Forum Infectious Diseases, 2020, 7(1): ofz550.

.png)