1.紫色色杆菌(Chromobacterium violaceum)

物种名:紫色色杆菌

拉丁学名:Chromobacterium violaceum

分类学地位: 细菌界 Bacteria;变形菌门Proteobacteria;

β变形菌纲Betaproteobacteria;伯克氏菌目Burkholderiales;

奈瑟菌科Neisseriaceae;色杆菌属Chromobacterum

紫色色杆菌(Chromobacterium violaceum)是一种革兰氏阴性、兼性厌氧及无芽孢的球杆菌。在热带及亚热带的水中及土壤植物可以找到。它们会生产出紫色杆菌素。它们可以在营养琼脂中生长,并形成平滑及低突起的菌落,带有金属暗紫色的光泽。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

兼性厌氧及无芽孢的球杆菌。它们会生产出紫色杆菌素。它们可以在营养琼脂中生长,并形成平滑及低突起的菌落,带有金属暗紫色的光泽。

1.1.2形态学特征

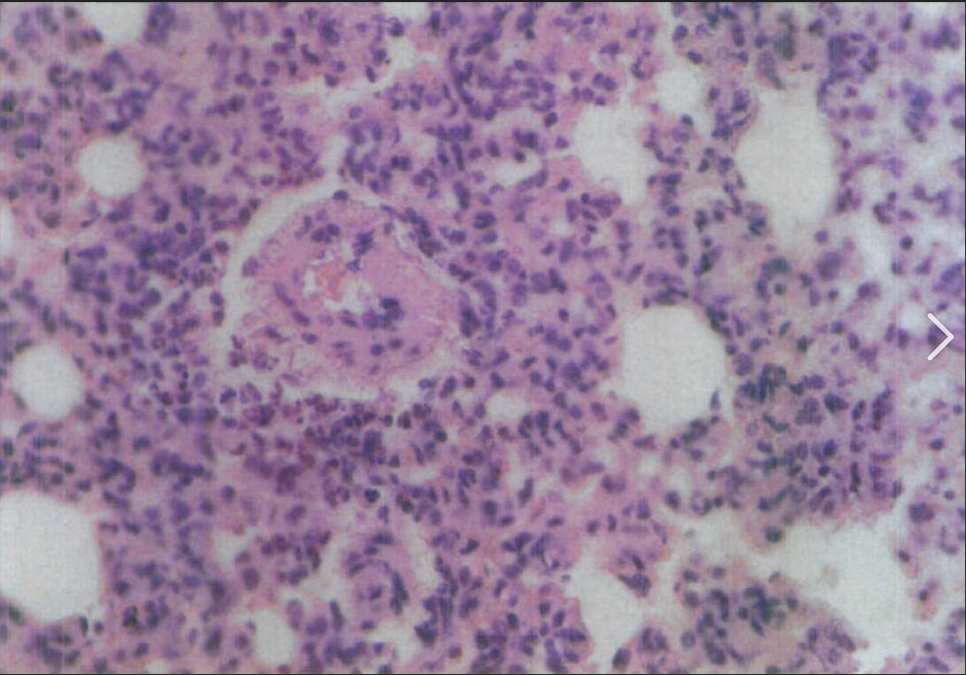

阴性杆状,0.6~0.9 μm×1.5~3.5 μm,两端钝圆,有时略呈细长弯曲。单个,偶尔成对,或伸展成短链状。无荚膜。无静止期。革兰氏阴性,常含有条纹或两端着色的脂类内含物。通常以单极毛和1~4根亚极毛或侧毛运动。兼性厌氧。在固体培养基上产生奶酪状的紫色菌落;该菌在血平板和M-H平板上的菌落都是蓝黑色的、圆形、中等大小、形态一致的光滑型菌落;在肉汤中,其液体表面与容器壁的接合处形成紫色环,如图1所示。

图1 紫色色杆菌形态

b.

d.

1.1.3生化特征

紫色色杆菌发酵葡萄糖、海藻糖、N-乙酰葡萄糖胺及葡萄糖酸,但却不能发酵L-阿拉伯糖、D-半乳糖或D-麦芽糖。

1.1.4 分子生物学特征

紫色色杆菌为兼性厌氧菌。生长温度范围10~40 ℃, 最适生长温度为30~35 ℃。有研究发现, 该菌具备多种能量生成系统, 通过适当的氧化酶和还原酶, 利用广泛的能量来源, 来供给自身需要[1]。在有氧条件下, 利用少量的单糖如葡萄糖、果糖、半乳糖和核糖, 通过三羧酸循环来提供能量, 这也是培养基提供的能量代谢途径。无氧时, 紫色色杆菌代谢葡萄糖, 产生乙酸和甲酸。该菌拥有4 431个ORFS(开放读码框架)), 8个rRNA操纵子和98个tRNA因子[2]。基因组分析显示, 转录起始、延长和终止整个过程都是由5种RNA聚合酶亚基所控制。除了S22, 所有核糖体蛋白的ORF均已被发现。另外, 还发现了19个氨酰转移核糖核酸合成酶。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1 分布与传播

感染多发生在热带、亚热带地区, 我国临近一些国家如印度、泰国、韩国等也有病例报道。由于感染该菌后, 临床症状无特征性, 而病程发展极为迅速。紫色色杆菌最早发现于巴西亚马孙河流域, 因此巴西对该菌的研究比较广泛。据相关文献报道, 在菌体内已发现部分具有致病性的毒素分子, 它们可促进与宿主细胞粘连, 进而分泌相关的因子, 促进该菌进入细胞[3]。

1.2.2 致病性

当人破损的皮肤或伤口接触到被紫色色杆菌污染的水或土壤后, 可发生感染;人也可通过饮用被污染的水感染。感染后, 病人表现为发热、腹痛、腹泻, 破损伤口处形成脓肿、组织坏死。如不在48 h内进行有效的抗生素治疗, 有可能迅速发展为败血症, 并引起肝、脾、肾等多器官脓肿和各部分组织炎症, 最终导致死亡。国外文献报道, 感染紫色色杆菌后, 发展为慢性肉芽肿病的死亡率为75%, 发展为败血症的死亡率高达80%[4]。感染病例几乎均为婴幼儿和30岁以下的年轻患者。

1.3检测方法

1、鉴定可根据菌落特征为紫色, 心浸汤中形成紫色环, 涂片染色为革兰阴性杆菌, 常呈两极着色, 能在麦康凯琼脂上生长, KIA上底层产酸不产气, 斜面产碱, 已可作出初步鉴定。

2、重组A基因分析提供了快速、准确地核苷酸序列分析方法, 以便从基因水平上对紫色色杆菌进行认识和分类[5]。

1.4典型案例

香港特别行政区政府卫生防护中心于2005年6月3日在调查一名40岁民安队教练于5月21至22日入住屯门一个营地后死亡的事件时,在民安队营地池塘及营地附近的引水道收集的水样本中发现一种名为「紫色色杆菌」的致病细菌。

1.5防治对策

(1)紫色色杆菌对临床上常用的青霉素及头孢菌素类抗生素有耐药性, 但对氨基糖甙类、氯霉素及红霉素敏感。

(2)国家和政府应出台相应的水生态管理法,严格管控工业废水、污水的排放,防止对水环境造成污染,致病微生物大量繁殖。

参考文献

.png)