1.伯氏考克斯氏体(Coxiella burnetii)

物种名:伯氏考克斯氏体

拉丁学名:Coxiella burnetii

分类学地位:细菌界Bacteria;变形菌门Proteobacteria; γ-变形菌纲Gammaproteobacteria;军团菌目Legionellales; 柯克斯体科Coxiellaceae;柯克斯体属Coxiella

伯氏考克斯氏体(Coxiella burnetii)俗称Q热立克次体, 是导致人患Q热的病原体。该菌广泛分布于自然环境中,通过蜱虫作为传播媒介,感染人和牛羊等宿主,常导致患病者出现发热、偷偷、肌肉酸痛等症状,并伴有肺炎、肝炎等。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

伯氏考克斯氏体为严格细胞内寄生菌,以二分裂增殖方式在宿主细胞的胞质空泡内繁殖。它的繁殖速度很慢,繁殖一代约需12-16小时。多种人和动物的原代细胞(鸡胚或鼠胚细胞、人胚纤维母细胞、豚鼠和乳免肾细胞)或传代细胞(绿猴肾细胞、HeLa细胞、P388D1鼠源巨细胞)可供伯氏考克斯氏体大量繁殖[1]。

鸡胚是大量繁殖考克斯氏体的极好宿主。将伯氏考克斯氏体接种鸡胚卵黄囊后,在35℃进行孵育。前3天为伯氏考克斯氏体的生长适应期(迟缓期),第3-5天为旺盛增殖期(对数期),其后为稳定期和衰退期。一般培养10-12天可从鸡胚卵黄囊中提取伯氏考克斯氏体。一个鸡胚卵黄囊大约可含2×109伯氏考克斯氏体[1]。

1.1.2形态学特征

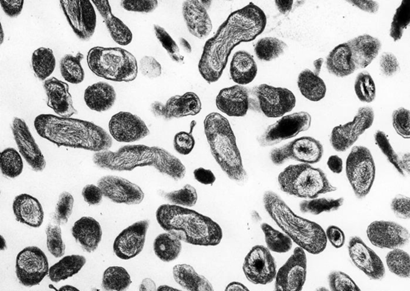

伯氏考克斯氏体的个体较小,为(0.2-0.4)μm×(0.4-1.0)μm,呈短杆状或球杆状,能够通过细菌滤器;该菌往往聚集成堆,构成类似包涵体的微小集落;无鞭毛及荚膜(图1)。对其进行革兰氏染色呈阴性,但容易产生假阳性[1]。

图 1伯氏考克斯氏体显微照片[2]

1.1.3生化特征

对于大多数理化因素,伯氏考克斯氏体的抵抗力要强于立克次体及无芽孢细菌,在干燥沙土中4-6℃可存活7-9个月,-56℃能活数年。耐热,100℃至少10分钟才能杀死,10g石碳酸溶液或甲醛溶液灭活需24小时。在干燥蜱粪中可保持活性一年半左右。对脂溶剂和抗生素敏感[1]。

1.1.4分子生物学特征

贝氏柯克斯体参考分离株Nine Mile I(RSA493)的基因组于2003年发表。所有贝氏柯克斯体分离株都有一条大约2 Mb的染色体,编码在专性细胞内细菌中通常没有的生物合成途径基因。所有分离染色体都包含Dot/Icm T4BSS基因和一大群锚蛋白重复编码基因,这些基因因分离株而异。这些真核基序存在于T4BSS效应子中,可能在感染期间指导宿主细胞内的特异性效应子运输。大多数分离株含有一个大的环状质粒,一些分离株具有染色体整合的质粒基因。已经描述了5种质粒,范围从37到54 kb不等。质粒上存在许多T4BSS效应基因,表明这些元件对宿主细胞寄生的基本性质[3]。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1分布与传播

伯氏考克斯氏体的主要传染源为已被感染的人和家畜,该菌感染人体会使人患Q热病。呼吸道和皮肤是Q热传染的主要途径,蜱虫是该菌的传播媒介(图2 )。患病的人和家畜排出的粪便含菌,该菌会寄生在蜱虫体内,并通过蜱虫叮咬人类皮肤侵入人体;除此之外,伯氏考克斯氏体也存在于受感染动物的尿液、粪便和乳汁中,通过污染自然环境(如水源、土壤、植物等)进而感染人体[4]。

图 2伯氏考克斯氏体传播媒介(蜱虫)[2]

1.2.2致病性

Q热分急性和慢性两种。我国的Q热病例的主要表现为发热、肺炎和肝炎,症状类似于流感,发病突然,高热寒战,常有剧烈头痛、肌肉疼痛和食欲减等症状。近年来慢性Q热的发病率日益增高,病变以心内膜炎为特征。Q热立克次体感染后还可引起肉芽肿性肝炎[4]。

伯氏考克斯氏体被巨噬细胞吞噬后,能够抵抗吞噬细胞内溶酶体酶的水解作用,其产生的超氧歧化酶和过氧化氢酶可消除宿主细胞内产生的超氧阴离子等杀菌和抑菌物质。伯氏考克斯氏体所具有的酸性磷酸酶的活化,可抑制人嗜中性粒细胞的呼吸暴发而阻止超氧阴离子的产生。伯氏考克斯氏体在吞噬细胞内生长繁殖,并由吞噬细胞运送至全身而使感染扩散。Q热免疫复合物的形成和组织沉积可导致心内膜炎和肾小球肾炎的发生[4]。

1.3检测方法

- 传统方法:一般采用动物培养实验来分离患者体内的伯氏考克斯氏体。采集患者血液,凝血后接种豚鼠,豚鼠明显发热是取脾脏制备悬液进行传代,用发病豚鼠脾脏进行印片,以Gimenez或Macchiavell染色,在显微镜下检查脾脏细胞内的伯氏考克斯氏体的存在。

- 分子生物学技术:微滴式数字 PCR(ddPCR)是一种基于水油乳化液滴的技术,王压鹏[5]等以此为基础初步建立了以IS1111基因为靶点检测伯氏考克斯氏体。实验结果表明所采用的ddPCR方法最低可检测的浓度为0.52 copies/μL,具有较高的灵敏度和特异性可用于Cb的快速检测和精准定量,对Cb感染的防控具有重要意义。采用的特异性引物和探针序列如下表:

表1 引物和探针序列

| 引物名称 | 序列(5′-3’) |

| Q-F | CACGCAGCCCACCTTAAGAC |

| Q-R | GGGTAAAGTGATCTACACGAGACG |

| Q-P | TGGATACATACTGAGCACGC |

1.4典型案例

D’Ugo[6]等从意大利罗马的台伯河的上游和下游分别采集水样,用特定滤膜过滤后进行提取DNA,随后进行测序建立DNA文库,对所获序列的遗传分析显示,在两个分析位点均存在检测到伯氏考克斯氏体的存在。

1.5防治对策

日常生活中要注意蜱虫、家畜粪便、自然环境中伯氏考克斯氏体的存在,注意卫生;在伯氏考克斯氏体流行的地区要实施管控工作,目前我国有针对Q热的疫苗QM-6801,采用皮肤接种或口服效果较好。

参考文献

[1] 环境保护部. 国家污染物环境健康风险名录 生物分册. 北京: 中国环境科学出版社, 2013.

[2] https://phil.cdc.gov/QuickSearch.aspx?key=true.

[3] haw EI, Voth DE. Coxiella burnetii: A Pathogenic Intracellular Acidophile. Microbiology. 2019, 165: 1-3.

[4] Eldin C, Mélenotte C, Mediannikov O et al. From Q Fever to Coxiella burnetii Infection: a Paradigm Change. Clin Microbiol Rev, 2017, 30: 115-190.

[5] 王亚鹏, 曲瑶, 张皓博 等. 微滴式数字PCR定量检测伯氏考克斯氏体方法的建立及应用. 广西农学报, 2024, 39: 26-33.

[6] D’Ugo E, Sdanganelli M, Grasso C et al. Detection of Coxiella burnetii in Urban River Water. Vector Borne Zoonotic Dis, 2017, 17: 514-516.

.png)