1.百日咳杆菌(Bordetella pertussis)

物种名:百日咳杆菌

拉丁学名:Bordetella pertussis

分类学地位:细菌界Bacteria;变形菌门Proteobacteria; β-变形菌纲BetaProteobacteria;伯克霍尔德菌目Burkholderiale;

产碱杆菌科Alcaligenaceae;鲍特菌属Bordetella

百日咳杆菌(Bordetella pertussis),又称百日咳鲍特菌,人类是其唯一宿主,无动物、昆虫宿主或媒介存在。百日咳杆菌可以引起百日咳,百日咳的患者是百日咳杆菌的主要来源。百日咳杆菌主要通过空气传播,通常是由直接吸入来自百日咳患者咳嗽或打喷嚏时的飞沫而感染,可引起流鼻涕、打喷嚏、咳嗽、低热等症状。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

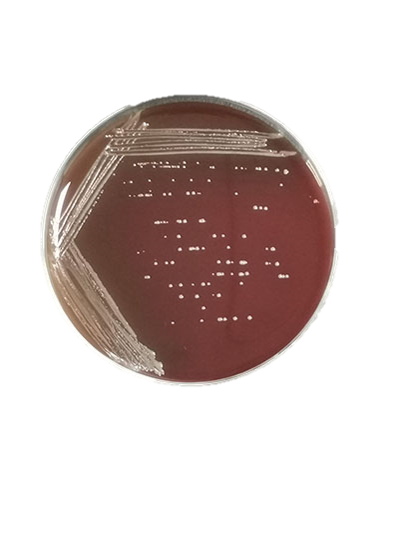

百日咳杆菌为专性需氧菌。最适生长温度为37℃,pH为6.8-7.0。初次分离培养营养要求较高,常用含甘油、马铃薯、血液的鲍金(Bordet Gengou, B-G)培养基,需氧培养2-5天,形成细小、光滑、银灰色、不透明珍珠状菌落,周围有狭窄的溶血环。溶血环没有明显的界线,而是逐渐扩散消失于周围琼脂中。在含适宜营养的液体培养基中呈均匀混浊生长,管底有少量粘性沉淀[1]。

图1百日咳杆菌在平板上的生长情况[2]

1.1.2形态学特征

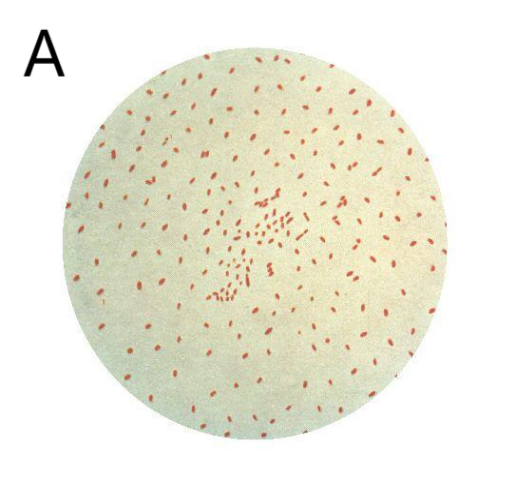

该菌为卵圆形短小杆菌,平均大小为(0.5-1.5)μm×(0.2-0.5)μm,大小不一致。革兰染色为阴性,两端染色较深,无鞭毛和芽胞。光滑型菌株有荚膜和菌毛。多次传代后可出现多形性,在人工培养基上长期移种后,可形成较长或蒜状菌体[1]。

图2百日咳杆菌显微照片

(A)革兰氏染色照片[3](B)三维成像照片[3]

1.1.3生化特征

生化反应较弱,不发酵任何糖类,但分解蔗糖和乳糖,产酸不产气,不液化明胶,不形成H2S和吲哚。氧化酶阳性,触酶70%以上菌株阳性[1]。百日咳杆菌对外界抵抗力较弱。56℃ 30分钟, 日光照射1小时可致死亡,对紫外线抵抗力弱;对一般消毒剂敏感,一般消毒剂即可将其杀灭,但在0-10℃条件下存活时间较长;干燥尘埃中可存活3天。对多粘菌素、红霉素、氨苄青霉素敏感,但对青霉素不敏感[4]。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1分布与传播

人是百日咳杆菌的唯一已知宿主,没有证据表明存在动物或环境宿主,患者和隐性感染者为唯一传染源。从潜伏期末至发病后6周均有传染性,在卡他期和出现咳嗽前2周(约21天)传染性最强。百日咳通过空气传播,传播的主要途径是通过吸入患者排出的飞沫或空气中的呼吸道分泌物,接触感染者污染的物品很少引起传染。由于百日咳杆菌对外界因素抵抗力很弱,且只能定植于呼吸道,一般认为不能经过传染媒介间接接触而传播,但有资料表明百日咳可通过个人接触快速传播[4]。

1.2.2致病性

百日咳杆菌作为人类百日咳的病原菌,在气管和支气管粘膜上皮细胞上粘附并迅速增殖,释放多种毒素,干扰纤毛的运动功能,刺激粘膜表面细胞引起咳嗽和淋巴细胞显著增多。继之出现部分上皮细胞坏死,白细胞渗出,引起支气管周围炎和间质性肺炎,可发生继发感染引起细菌性肺炎。对于婴儿来说,伴随着百日咳传染病的感染,还会引起惊厥、肺炎、脑病等并发症。

与其致病性有关的物质除荚膜、菌毛、细胞璧LPS外,同时有多种生物活性物质,主要有不耐热毒素(HLT)、百日咳毒素(PT)和血凝素。HLT存在于细胞壁内,细胞裂解后释放为蛋白质毒素,经福马林处理,可脱毒成类毒素。能引起气管和支气管纤毛上皮细胞炎症和坏死。百日咳毒素(PT)是百日咳杆菌的包膜蛋白成分,是主要的毒力因子。由于其多重作用故有不同的命名:组织胺致敏因子(HSF)能增高小鼠对组织胺、5-羟色胺等的敏感性,与感染时呼吸道分泌物增加有关;淋巴细胞增多症促进因子(LPF)能促进白细胞、淋巴细胞增多;气管细胞毒素(TCT)使百日咳杆菌粘附于呼吸道纤毛上皮细胞,使细胞损伤导致阵发性咳嗽;腺苷酸环化酶赤素,能使巨噬细胞内的cAMP增加,抑制巨噬细胞功能。同时,百日咳杆菌所具有的菌毛血凝素(FHA)和淋巴细胞增多症血凝素,能使病人淋巴细胞增多。

根据耐热性不同,百日咳杆菌有耐热的菌体抗原(O抗原)和不耐热K抗原。O抗原(脂多糖)为鲍特菌属的共同抗原。K抗原亦称为K凝集原,包括多种凝集原,仅存在于百日咳杆菌[1]。

已证实百日咳杆菌有变异性,常发生光滑型至粗糙型的变异,即S-R变异,称为相的变异。目前将百日咳杆菌分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四种相变,这种相的变化是可逆的,可能是由于一种起作用的基因产物的密码调节所致。因此,百日咳杆菌I相菌等于S型,菌落光滑,有溶血性,细菌形态典型,有荚膜和较强的毒力和免疫原性。Ⅱ相菌和Ⅲ相菌为过渡型,菌落形态和毒力介于I-Ⅳ相菌之间。不同相的百日咳杆菌抗原性不同。一般在疾病急性期初次分离的菌为I相,在疾病晚期或多次传代后可出现Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ相变异。所以,在制备百日咳疫苗及凝集试验用菌液均应使用百日咳I相菌[4]。

1.3检测方法

培养基一般为含选择性添加剂的鲍-金培养基(B-G培养基)或木炭琼脂培养基(R-L培养基)平板。分区划线接种后35-37℃培养,每日检查有无疑似菌落,连续观察3-7天,若无任何细菌生长痕迹,第7天可报告百日咳杆菌阴性。若有疑似菌落生长,及时挑取,在不含选择性添加剂的B-G培养基或R-L培养基平板上进行纯菌分离培养。培养到百日咳杆菌,结合临床表现可诊断为百日咳确诊病例。可通过观察菌落形态、革兰氏染色镜检、生化反应等进行菌落种属鉴定。

- 分子生物学方法:优先采集鼻咽拭子,其次为鼻咽吸取液,也可使用培养接种后的拭子进行核酸检测。为提高核酸检测阳性率,建议单独采样。将拭子在无菌生理盐水或磷酸盐缓冲液中洗脱,离心去除上清液,沉渣提取DNA,用于核酸检测。国内常用实时荧光PCR技术检测百日咳杆菌。核酸检测结果阳性,结合临床表现可诊断为百日咳确诊病例。阴性结果应进一步排除假阴性,假阴性的可能原因包括:样本质量差;样本采集时间过早或过晚;样本保存、运输和处理不当;其他原因如PCR抑制等[5]。

1.4典型案例

根据澳大利亚国家可报告疾病监测系统的数据,截至2024年8月22日,澳大利亚共报告了21336例百日咳病例,这是自2015年记录的22571例以来的最高水平。相比之下,2023年全年的百日咳病例仅为2451例[6]。

2024年10月17日,据美联社报道,美国的百日咳病例数达到10年来同期最高水平。美国疾病控制和预防中心称,到目前为止,美国已经报告了18506例百日咳病例,仅次于2014年同期的21800例[7]。

1.5防治对策

百日咳杆菌所引起的百日咳是一种可防可控的疾病,通过提高疫苗接种率、加强个人卫生和防护措施等措施,可以有效降低疾病的发病率和传播风险。百日咳患者外出要戴外科口罩,注意咳嗽礼仪,避免传染给他人,一旦出现并发症的迹象,应及时就医并接受专业治疗。同时,对于百日咳患者的密切接触者,也应进行医学观察和预防性治疗,以防止疾病的进一步传播。治疗可用红霉素、氨苄青霉素等,抗菌治疗对早期病人和控制细菌播散效果显著[1]。

参考文献

- 冯树异等主编. 医学微生物学第2版. 北京医科大学: 中国协和医科大学联合出版社, 1999.

- https://beinabncc.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/culture_pic/update_pic/337541_19233855_likun.jpg

- https://phil.cdc.gov/QuickSearch.aspx?key=true.

- 刁连东, 翟如芳著. 疫苗应用与安全问答. 北京: 中国医药科技出版社, 2017.

- 田静. 百日咳抗体与核酸检测技术在百日咳诊断中的作用. 当代医学, 2022, 28: 127-129.

- https://baijiahao.baidu.com/s?id=1808106935038545145&wfr=baike

- https://baijiahao.baidu.com/s?id=1808106935038545145&wfr=baikehttps://edition.cnn.com/2024/10/18/health/whooping-cough-cases-rising/index.html

.png)