1.登革热病毒(dengue virus)

物种名:登革热病毒

拉丁学名:dengue virus

分类学地位:正RNA病毒界Orthornavirae;双链RNA病毒门Duplornaviricota; 黄病毒超群纲纲Flasuviricetes;黄热病毒目Amarillovirales; 黄病毒科Flaviviridae;黄病毒属flavivirus

登革热病毒(dengue virus)是引起登革热的病原体。登革热是由蚊子传播,以发热、头痛、肌肉和关节疼痛、淋巴结肿大,并伴有皮肤出血为特点的传染病。该病毒主要是通过蚊子在水环境中进行传播,当水源受到污染时,会为伊蚊提供滋生的环境,进而增加伊蚊的数量,使得登革热病毒的传播机会增大。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

登革热病毒可在多种动物组织细胞内繁殖,如非洲绿猴肾、恒河肾、猪肾和原代地鼠肾等细胞中增殖,也可以在HeLa及KB传代细胞中增殖,既可以在鸡胚中生长,也可以在伊蚊体内和伊蚊细胞株中繁殖,并出现病变,一般度都较高[1]。

1.1.2形态学特征

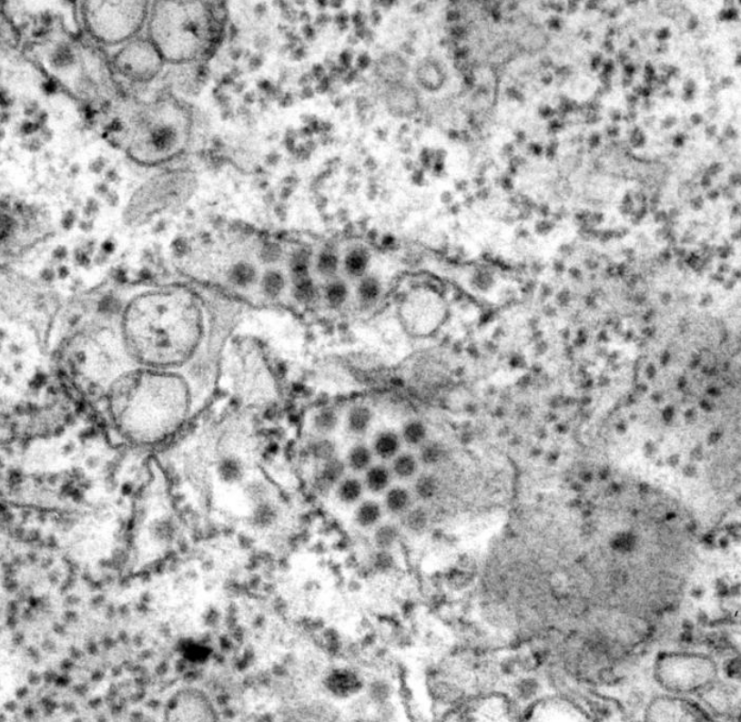

登革热病毒颗粒呈球形,直径约55nm。病毒颗粒外被脂蛋白包膜,并具有包膜刺突。病毒包膜的外层含有包膜蛋白E,内层含有膜蛋白M。病毒核心是由病毒的单股、正链RNA(+ssRNA)和病毒衣壳蛋白C共同组成的20面体核衣壳结构。病毒RNA具感染性[1]。

图1登革热病毒在扫描电镜下形态特征[2]

1.1.3生化特征

登革热病毒体外存活能力较强,但其对热、酸碱度等敏感,温度越高、pH值越低,其活性越弱。在室温条件下,登革热病毒在水和土壤中可存活1-2天,在血液中可存活3-5天。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1分布与传播

登革热病毒呈地方性流行,常爆发于儿童及人口聚集的市镇,一年四季均科爆发,无特定的流行季节。传染源和贮存宿主为人,传播媒介是埃及伊蚊和白纹伊蚊,伊蚊在水中产卵和孵化,会导致人类患病风险增加[3]。

1.2.2致病性

登革热病毒入侵机体后,一般经过5-7天的潜伏期后发病,多为突然发作,先是畏寒,伴随高热,全身关节、肌肉和骨的部位出现病觉,使病人难以站立,行动困难,面部潮红,眼结合膜充血或出血或有血斑,轻者3-5天内恢复,病情中度者,发热可持续一周后逐渐愈,重症者发热持续2周以上,更严重者,血压下降,休克,甚至中枢衰竭而死亡[4]。

登革热病毒具有较强的致病性,病毒经蚊虫叮咬后进入人体,先在单核吞噬细胞系统和淋巴组织中增殖和复制两次,形成第一次和第二次病毒血症。体液中的登革病毒抗体与登革病毒形成免疫复合物,激活补体系统,导致血管通透性增加,同时抑制骨髓中的白细胞和血小板系统,导致出血倾向和白细胞、血小板减少[5]。病理改变涉及全身脏器,以退行性变和出血为主,包括肝、心、肾、脑等退行性变,关节周围水肿,心包、心内膜、胸膜、胃肠黏膜、肌肉、皮肤,神经系统不同程度的出血。皮疹内血管内皮肿胀,血管周围水肿及单核细胞浸润,瘀斑中有广泛血管溢血。脑型患者尸检可见蛛网膜下隙灶性出血、脑实质灶性出血,脑水肿及脑软化等。重症患者可有肝小叶灶性坏死及淤胆、小叶性肺炎、肺小脓肿形成等。

1.3检测方法

(1)传统方法:直接从临床标本中分离出登革热病毒是确诊登革热的可靠方法。国内用乳鼠脑内接种、哺乳动物细胞及无脊椎动物细胞培养分离登革病毒,并分离出4个型别的登革病毒,目前最常用的分离细胞为C6/36 细胞。巨蚊胸腔接种及巨蚊幼虫脑内接种能提高分离阳性率,并能定型。

(2)分子生物学法:根据登革热病毒的高度保守区进行引物设计,对样本进行RT-PCR扩增,同时以SYBR GreenI标记进行实时PCR扩增。该方法具有较高的特异性和灵敏度,适用于登革热病毒的早期监测[6]。具体引物序列如下:

表 1登革热病毒RT-PCR引物序列

| 名称 | 序列 |

| F | 5′-AGTCGACTCCAACCAGAACGG-3′ |

| R | 5′-ATTCTTCTCTCCCATCCGCCTCT-3′ |

1.4典型案例

登革热等病毒主要通过受感染的伊蚊叮咬进行传播。Haldar[7]等总结了废水中的登革热病毒在感染宿主中的病毒释放、动力学以及登革热监测的方法;除此之外,还确定了登革热病毒在废水和回收中持久性方面的现有知识差距。

1.5防治对策

登革热是以伊蚊作为媒介的急性传染病,预防的重点应为灭蚊。尤其是消灭伊蚊的滋生地带。对患者应予隔离治疗。在治疗方面,目前尚无特效药物,早期患者强调休息,采取对症治疗为主。

参考文献

[1] 章育正, 吕乃群. 医学微生物学与免疫学. 上海: 上海科学技术出版社, 1996.

[2] https://phil.cdc.gov/QuickSearch.aspx?key=true.

[3] 高娜, 盛子洋, 安静 等. 登革热疾病负担及预防控制策略中国专家共识. 中国人兽共患病学报, 2024, 40: 489-497.

[4] Kaslow RA, Stanberry LR, Powers AM et al. Viral Infections of Humans. New York: Spr1inger, 2023.

[5] Sinha S, Singh K, Ravi Kumar YS et al. Dengue virus pathogenesis and host molecular machineries. Biomed Sci, 2024, 31: 43.

[6] 王佃鹏, 朱玉兰, 吴兵 等. SYBR Green I荧光PCR检测登革热病毒基因方法的建立. 中国热带医学, 2007, 7: 1743-1744.

[7] Haldar T, Katarmal P, Roy B et al. Dengue and chikungunya virus dynamics, identification, and monitoring in wastewater. Environ Monit Assess, 2024,196: 1166.

.png)