1.班氏丝虫(Wuchereria bancrofti )

物种名:班氏丝虫

拉丁学名:Wuchereria bancrofti

分类学地位:动物界Animal;线虫动物门Nematoda;

尾感器纲Oxyurioidea;旋尾目Spirurida;

盖头虫科Onchocercidae;吴策线虫属Wuchereria

班氏丝虫,Wuchereria bancrofti(Cobbold,1877),属线虫动物门,尾感器纲,旋尾目。是世界卫生组织公布的十大热带病之一淋巴丝虫病的病原。成虫寿命4~10年,微丝蚴的寿命一般为2~3个月,最多可活2年以上,在体外4℃条件下可活6周。成虫寄生在淋巴管内。卵胎生,幼虫为微丝蚴。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征(生活史)

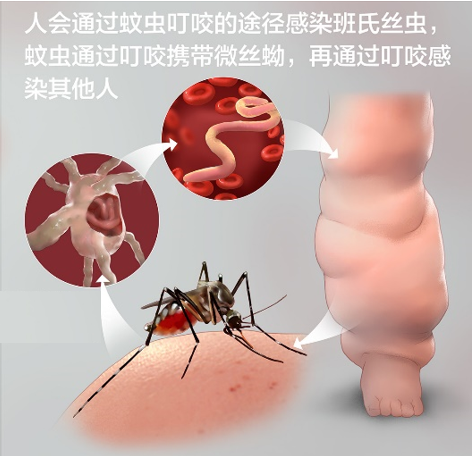

班氏丝虫的生活史涉及两个主要发育阶段:成虫在终宿主人体内的发育和繁殖,以及幼丝虫在中间宿主(传播媒介)蚊体内的发育。首先,当含有感染性幼虫的蚊叮咬人并吸血时,感染性幼虫从蚊的下唇逸出,通过蚊叮的伤口侵入人体,进入附近的淋巴管,再移行至大淋巴管内,经过两次蜕皮后发育为成虫。成虫主要寄生在脊椎动物的淋巴系统、皮下组织、腹腔、胸腔等处。雌雄成虫交配后,雌虫可以产出微丝蚴。微丝蚴随淋巴液经胸导管进入血液循环。这些微丝蚴在外周血液的出现具有特定的规律,据此可以将丝虫分为周期型或亚周期型,而班氏丝虫属于夜现周期型。然后,当蚊再次刺吸人血时,微丝蚴被吸入蚊的胃中。在蚊体内,微丝蚴脱去鞘膜,穿过胃壁,经体腔进入胸肌,经过两次蜕皮后,发育为第三期即感染性幼虫。这个发育过程在蚊体内进行,但幼虫并不在蚊体内繁殖。感染性幼虫在蚊体内发育所需的时间,对于班氏丝虫而言,大约为10~14天[1]。

最后,这些感染性幼虫在蚊再次叮咬人时,通过蚊的叮咬伤口侵入新宿主体内,从而完成其生活史。

1.1.2形态学特征

成虫:虫体细长,丝线状,乳白色,体表光滑。头端略膨大,口在头顶正中,周围有两圈乳突。雌雄异体,雄虫尾端向腹面卷曲2~3圈。雌虫尾部钝圆,略向腹面弯曲;阴门靠近头端,生殖器官为双管型,卵巢起于虫体后部,子宫粗大,几乎充满虫体,近卵巢一端含无数小球,向前逐渐发育为不同阶段的虫卵;成熟卵壳薄而透明,内含卷曲的幼虫,在近阴门处,卵壳伸展变为鞘膜包被于幼虫体表,此期幼虫称为微丝蚴;雌虫直接产微丝蚴,故其生殖方式为卵胎生。班氏丝虫雌虫大小为(80~100) mm ×(0.24~0.3) mm;雄虫约为40 mm × 0.1 mm,尾端具有两根交合刺[1]。

微丝蚴:虫体细长,头端钝圆,尾端尖细,外被鞘膜。角质层光滑具有纤维环纹。在新鲜血片中,光镜下可见虫体无色透明,做扭曲运动。经吉姆萨或瑞氏染色,体内可见很多圆形或椭圆形体核,头部无核部位为头间隙;虫体前部1/5处有神经环,其后为排泄孔,排泄孔后有一个排泄细胞;腹侧有肛孔。

感染期幼虫:又称丝状蚴,见于中间宿主蚊的胸肌或下唇部位。虫体细长,具有完整的消化道,尾端有3个乳突(背面1个,腹面2个)。丝状蚴的活动力强,当蚊虫叮咬人体时经皮肤侵入。

图1 班氏丝虫电镜图

1.1.3生化特征

在代谢过程方面,班氏丝虫主要通过糖原和脂肪代谢获取能量。它们能够利用葡萄糖和其他糖类物质进行氧化磷酸化,产生能量用于各种生理活动。此外,班氏丝虫还能利用脂肪作为能量来源,这与其在人体内的寄生环境有关。

与寄生生活相关的生化特征方面,班氏丝虫具有一系列适应寄生生活的独特机制。例如,它们能够产生多种酶和代谢产物,用于调节宿主的免疫反应、逃避宿主防御机制以及与宿主细胞间的相互作用[1]。此外,班氏丝虫还能够分泌一些特殊的蛋白质或因子,这些蛋白质或因子可以影响宿主的生理功能,从而有利于寄生虫的生存和繁殖。

1.1.4 分子生物学特征

(1)表面蛋白

班氏丝虫的表面蛋白在免疫逃避中发挥了非常重要的作用。这些表面蛋白可以帮助丝虫与宿主细胞和免疫系统进行相互作用,从而避免被清除。一方面,表面蛋白可以与宿主细胞膜上的受体结合,帮助丝虫进入细胞内。在这个过程中,表面蛋白起到关键的作用,它们能够识别和结合宿主细胞表面的特异性受体,促进丝虫的入侵和寄生。另一方面,表面蛋白也可以与免疫细胞相互作用,避免被免疫系统识别和清除。例如,丝虫的抗原变异机制可以使其表面蛋白发生变异,从而避免被免疫细胞识别。此外,一些表面蛋白可以抑制免疫细胞的活性,从而降低宿主对丝虫的免疫反应。。

(2)入侵和寄生相关基因和蛋白

班氏丝虫具有一些与入侵和寄生相关的基因和蛋白,这些基因和蛋白参与了丝虫对宿主的入侵和寄生过程。例如,丝虫的肌动蛋白和肌球蛋白等基因与运动和侵入组织有关,有助于丝虫在宿主体内迁移和寄生。此外,一些基因和蛋白可以与宿主细胞膜上的受体结合,帮助丝虫进入细胞内。这些基因和蛋白的作用机制需要进一步深入研究,以更好地了解班氏丝虫的寄生机制。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1 分布与传播

班氏丝虫主要分布在热带和亚热带地区,如非洲、亚洲和拉丁美洲的部分地区。传播主要通过蚊子(主要是淡色库蚊和中华按蚊)叮咬传播[2]。

一般认为,丝状蚴可迅速侵入皮下的淋巴管,再移行至大淋巴管和淋巴结,在此经2次蜕皮发育为成虫。雌雄虫体相互缠绕,交配后雌虫产出微丝蚴。微丝蚴经淋巴系统进入血液循环,在人体中不能直接发育为成虫。班氏丝虫成虫除寄生于人体浅表部淋巴系统外,还可寄生于下肢、阴囊、精索、腹股沟、腹腔、肾盂等处的深部淋巴系统。此外,还可异位寄生,如眼前房、乳房、肺、脾、心包等处。微丝蚴一般白天滞留在肺毛细血管中,夜间出现在外周血液内。微丝蚴具有夜现周期性,一般夜晚8时开始出现,晚上10时至次晨2时到达高峰。

1.2.2 致病性

急性期超敏反应及炎症反应:幼虫在人体内的发育及成虫生活过程中的代谢产物、幼虫蜕皮液及蜕下的外皮、雌虫子宫的分泌物、死虫及其分解产物等,均能刺激机体产生超敏反应及炎症反应。临床表现出淋巴管炎、淋巴结炎、丹毒样皮炎。发作时上下肢可见皮下一条红线离心性延伸,称逆行性淋巴管炎,俗称”流火”、班氏丝虫长寄生于阴囊内的淋巴管,可发生精索炎、附睾炎及睾丸炎。在发生淋巴管炎、淋巴结炎等局部症状的同时,患者出现畏寒、发热等症状,临床称为丝虫热[3]。有的患者仅有畏寒、发热症状,而无局部症状,可能为深部淋巴管炎和淋巴结炎所致。

慢性期阻塞性病变:随着急性炎症的反复发作、死亡成虫和微丝蚴形成肉芽肿以及活成虫产生的某些因子与宿主的体液一细胞的炎症反应相互作用,局部出现增生性肉芽肿,肉芽肿的中心可见变性的虫体和嗜酸性粒细胞,周围有纤维组织包绕,还有大量浆细胞、巨噬细胞和淋巴细胞[4]。组织反应继续出现,最后可导致淋巴管部分阻塞以至完全阻塞,局部淋巴回流受阻。受阻部位的远端淋巴管内压力增高而发生淋巴管曲张或破裂,淋巴液流入周围组织导致淋巴水肿或淋巴积液。由于病变部位不同因人而异[1]。

图2 班氏丝虫传播途径

象皮肿:淋巴液流入皮下组织形成象皮肿,淋巴液刺激皮下组织,引起纤维组织增生,使局部皮肤逐渐增厚、变粗、变硬和温度降低,类似象皮,故名象皮肿。临床上常出现下肢象皮肿和阴囊象皮肿,也可引起上肢象皮肿、乳房象皮肿和阴唇象皮肿。

睾丸鞘膜积液:阻塞发生在精索、睾丸淋巴管时,淋巴液可流入鞘膜腔,引起睾丸鞘膜积液。在积液中,有时可以查到微丝蚴。

乳糜尿:乳糜尿是是晚期班氏丝虫病的常见并发症[2],腹主动脉前淋巴结或肠干淋巴管阻塞后,造成压力淋巴管压力增高,从小肠吸收的乳糜经淋巴干反流至肾淋巴管,引起肾乳头的淋巴管曲张破裂,乳糜随尿液排除,使尿液呈现乳白色,既为乳糜尿。在乳糜尿中,有时也可查获微丝蚴。

1.3检测方法

班氏丝虫的诊断主要依据病原学检查出微丝蚴,并扶住进行免疫学检查,发现班氏丝虫抗原阳性或特异性IgG抗体阳性,即可明确感染[5]。

(1)免疫学检查:间接荧光抗体试验(IFAT) 主要用于诊断丝虫病、流行病学调查以及防治效果考核方法;间接酶联免疫吸附试验(ELISA) ,一般用于丝虫病的流行病学调查,不用于疗效考核;免疫色谱技术(ICT)快速测试卡属于较新的检测技术,检测班氏丝虫抗原以取代检测抗体,用于病原检测和诊断以及流行病学监测;单克隆抗体(McAb)-ELISA主要检测丝虫特异lgG4抗体以进行诊断,可用于疗效考核和防治效果评价[6]。

(2)活体组织检查:适用于血液查找微丝蚴结果为阴性的可疑患者,取病变淋巴结、皮下淋巴管结节、精索结节等小块组织进行检查,如发现丝虫性肉芽肿结构或剥开结节发现成虫,即可做出诊断。

(3)皮内试验:注射犬丝虫抗原于受试者前臂,观察丘疹直径>0.9 cm则为阳性,敏感性和特异性较高,与血中微丝蚴检出符合率为86.2%~94.1%。

1.4典型案例

在一个工业区内,由于工厂排放的废水未经处理直接排入附近河流,导致水体严重污染。这种污染不仅破坏了水生生态系统,还为蚊虫提供了理想的繁殖环境。随后,该工业区的居民中爆发了班氏丝虫病疫情。调查发现,受污染河流附近的居民感染率明显高于其他地区,这直接关联到蚊虫在受污染水体中的大量繁殖。

某农村地区,由于农业生产中过量使用化肥和农药,导致地下水受到污染。当地居民长期饮用这些受污染的水,不仅影响健康,而且污染的水源也吸引了蚊虫聚集。这些蚊虫在污染的水源中繁殖,进而传播班氏丝虫病。疫情爆发后,当地卫生部门进行了紧急干预,包括改善饮用水源、控制蚊虫滋生等,最终控制了疫情的扩散。

某城市由于排水系统老化,雨水与污水混合排放,导致城市周边水体污染严重。这些污染水体成为蚊虫滋生的温床,尤其是在雨季,蚊虫数量急剧增加。城市居民在户外活动时,容易被这些蚊虫叮咬,从而感染班氏丝虫病。当地政府随后对排水系统进行了改造,加强了对蚊虫的控制,有效降低了丝虫病的发病率。

1.5防治对策

(2)确保饮用水的清洁和安全,在流行病的地区,对水源进行监测和评估。

(3)控制传播媒介(蚊子)和使用药物。例如,使用驱蚊剂可以降低蚊子叮咬的概率,而药物如伊维菌素可以杀死体内的微丝蚴,从而减轻症状和防止疾病传播。

参考文献

[1] 黄少玉, 骆雄才, 欧作炎, 等. 班氏丝虫病不同防治阶段媒介传播作用的研究[J]. 热带医学杂志, 2006(1): 58-59.

[2] 朱良. 单剂量乙胺嗪治疗班氏丝虫病对埃及低度流行区的影响[J]. 国外医学(寄生虫病分册), 2003(6): 276-277.

[3] 张开仁, 段绩辉, 张明, 等. 班氏丝虫微丝蚴血症者追踪观察[J]. 寄生虫病与感染性疾病, 2010, 8(1): 10-14.

[4] 佘先, 李仁举, 冉强, 等. 后腹腔镜下肾脂肪囊外途径治疗乳糜尿的临床疗效分析[J]. 重庆医学, 2013, 42(22): 2613-2615.

[5] 吴石均, 陈志强, 罗淦波. 广州市白云区阻断班氏丝虫病传播的策略和措施研究[J]. 热带医学杂志, 2003(1): 58-61.

[6] 邵红霞. 班氏丝虫:应用腹腔指状丝虫抗原检测无症状微丝蚴血症者体内的微丝蚴[J]. 国外医学(寄生虫病分册), 2002(5): 231.

.png)