1. 刚果嗜皮菌(Dermatophilus congolensis)

物种名:刚果嗜皮菌

拉丁学名:Dermatophilus congolensis

分类学地位:细菌界Bacteria;放线菌门Actinomycetota;

放线菌纲Actinobacteria; 放线菌目Actinomycetales;

嗜皮菌科Dermatophilaceae;嗜皮菌属Dermatophilus

刚果嗜皮菌(Dermatophilus congolensis)属于嗜皮菌属(Dermatophilus),刚果嗜皮菌 (Dermatophilus Congolensis)可引起绵羊刚果嗜皮菌病[1],从形态学上观察到刚果嗜皮菌与真菌相似,具有放线菌的特征,刚果嗜皮菌引起的嗜皮菌病是一种人畜共患的皮肤性传染病。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

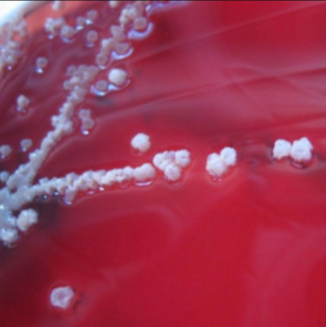

刚果嗜皮菌属于兼性厌氧菌,在需氧、环境或厌氧时的生长情况没有明显的差别。在27℃或37℃都适合生长,但在37℃时生长情况最好,pH以7.2到7.5之间较为适宜。一般不产生气丝,在10%CO2大气内,有时产生少量气丝。在普通营养琼脂培养基一般不会生长,在绵羊血液琼脂培养基上生长情况良好[2]。血琼脂上的菌落在37°C下在5% CO2中孵育24 小时后直径为 0.5-1 毫米。菌落β溶血,灰白色,隆起,皱纹,坚硬和粘附(图1)。2-5 天后,它们有时会变成橙色[3]。

图1 刚果嗜皮菌在血平板上培养结果

1.1.2形态学特征

刚果嗜皮菌为革兰氏染色阳性菌[2],用电子显微镜观察细菌涂片,呈现出一种特殊的形态结构,一般呈丝状或球状的多形性。新培养的菌体多为丝状,称为菌丝期,随着培养时间的增加,菌丝不断生长发育,菌丝末端连续地生成横隔,由纵横方向垂直分裂并形成横隔膜,最终形成分枝,远端逐渐形成由球状细胞连在一起的类似八叠球菌状或桑甚状,在这个阶段菌丝细胞团包裹在凝胶状的基质中,这些基质有可能是后来形成抱子囊的组成部分。菌体成熟后,球状细胞断裂成具有丛生鞭毛的游动孢子,称为孢子期,孢子为近圆形,可以用透射电镜观察到有鞭毛的粗糙型和无鞭毛的平滑型。游动抱子为感染阶段,游动的孢子停止运动后开始萌发,再生长成菌丝体。

1.1.3生化特征

产酸不产气[4],不发酵乳糖、棉子糖等。三糖铁试验、淀粉水解试验、明胶液化试验、构椽酸盐还原试验、触酶试验、脲酶试验、酪蛋白水解试验结果为阳性。与试验、硫化氢试验、苯丙氨酸脱氨酶试验、吲哚试验、硝酸钾还原试验结果均为阴性[2]。

1.1.4 分子生物学特征

刚果嗜皮菌基因组DNA的(G+C)含量较高[2],为57%~59%。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1分布与传播

嗜皮菌是病畜皮肤的专性寄生菌,主要通过直接接触损伤的皮肤而感染牲畜,也可以经蚊蝇类的叮咬传播,污染的牲畜厩舍、饲槽、饲养用具可间接传播[4]。它分布于全球,通常存在于潮湿的环境中。人类在与受感染的动物接触后可能被感染[5]。

1.2.2 致病性

刚果嗜皮菌作为病原微生物入侵损伤皮肤,引起细菌性皮炎。在长期雨淋,被毛潮湿的情况下,抱子易随渗出物与雨水而扩散,可大量从感染疙瘩释放出来,使动物的发病率呈现升高的趋势。公共的水源也是值得注意的问题之一。蝉和牛皮蝇等体表寄生虫,在嗜皮菌病在牛群中的传播起着至关重要的媒介作用。家蝇等吸血昆虫可能会成为带菌者,已观察到随着该季节蝇的活性的增加,嗜皮菌病的发生率也相应的增加。至于原因可能是由于蝉的唾液中诱使动物的免疫抑制引起的,并且形成的伤口也会让蟀的大量的繁殖,从而形成恶性循环。

1.3检测方法

(1)细菌学检查:可以直接从剥离硬痴的凹面处刮取组织,涂布在血液琼脂培养基上进行培养分离。

(2)血清学检测:应用 ELISA、免疫扩散反应、凝集试验对其有一定特异性[6]。

(3)分子生物学检测:常用PCR进行检测,准确性、灵敏度高。

1.4典型案例

一名 29 岁男性从泰国旅行后出现了瘙痒性皮疹。在旅途中,病人在河流和湖泊中游泳,赤脚行走,被昆虫叮咬。此外,他喝过非瓶装水[7]。这可能就是由刚果嗜皮菌引起的。

1.5防治对策

- 对蜂蝇等进行有效的控制[2],将有望控制刚果嗜皮菌的流行。

- 避免淋雨,尤其是雨水冲刷[6]。

参考文献

期刊

[1] 陶金林, 张海涛, 刘文进. 多起绵羊刚果嗜皮菌病的防治体会. 畜牧与兽医, 2013, 45(11):120-121.

[3] Alejo-Cancho I, Bosch J, Vergara A, et al. Dermatitis by Dermatophilus congolensis. Clin Microbiol Infect, 2015, 21(9):e73-e74.

[4] 杨旭东, 陶金林, 张海涛. 野生盘羊刚果嗜皮菌病的症状及诊治. 中国畜禽种业, 2013, 9(09):116.

[5] Burd E M, Juzych L A, Rudrik J T, et al. Pustular dermatitis caused by Dermatophilus congolensis. J Clin Microbiol, 2007, 45(5):1655-1658.

[6] 陶金林, 剡根强. 绵羊刚果嗜皮菌病研究进展. 畜牧兽医杂志, 2015, 34(02):64-65.

[7] Alejo-Cancho I, Bosch J, Vergara A, et al. Dermatitis by Dermatophilus congolensis. Clin Microbiol Infect, 2015, 21(9):e73-e74.

学位论文

.png)