1.厌氧消化链球菌(Peptostreptococcus anaerobius)

物种名:厌氧消化链球菌

拉丁学名:Peptostreptococcus anaerobius

分类学地位:细菌界Bacteria;厚壁菌门Firmicutes;梭菌纲Clostridia; 梭菌目Clostridiales;消化链球菌科Peptostreptococcaceae; 消化链球菌属Peptostreptococcus

厌氧消化链球菌(Peptostreptococcus anaerobius)可引起人体各部组织和器官感染,混合感染为多见,厌氧消化链球菌常可引起细菌性心内膜炎,与金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌可引起严重的创伤感染即厌氧链球菌肌炎。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

厌氧消化链球菌为专性厌氧菌,少部分菌株可在微需氧环境中生长。最适生长温度为37℃,培养基最适pH为7.0-7.5。该菌的营养要求较高,必须在含血清的培养基上才能生长。将该菌接种于厌氧血琼脂平板进行培养48-72h,可形成光滑、凸起、灰白色、不透明、不溶血的小菌落(图1)[1]。

图1厌氧消化链球菌在血琼脂平板上的培养情况[2]

1.1.2形态学特征

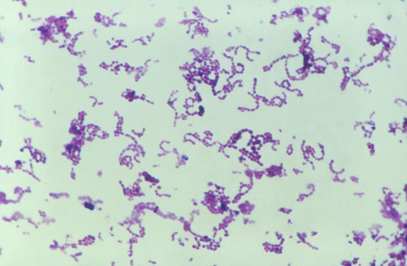

厌氧消化链球菌为革兰阳性球菌,菌体较小,直径0.6-1.5 μm,呈球形或椭球形,菌体可成对、短链、长链或成团排列,无鞭毛和芽胞,不运动[1]。

图2厌氧消化链球菌显微照片[2]

1.1.3生化特征

厌氧消化链球菌能发酵葡萄糖,不发酵乳糖、麦芽糖、蔗糖和纤维二糖,不水解七叶苷,不产哚,不液化明胶,脲酶试验、触酶试验和硝酸盐还原试验均阴性,对多聚茴香磺酸钠(SPS)特别敏感,5%的SPS滤纸片周围出现较大的抑菌圈(直径>12mm)[1]。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1 分布与传播

厌氧消化链球菌在自然界分布广泛,包括环境、土壤、水源和动物中。其中,人体本身也有众多的厌氧菌,大多存在于人体和动物的皮肤、腔道的深部黏膜表面。常通过粪-口途径进入人口腔和消化道中,也可通过破损的皮肤侵入人体内,导致人患病。

1.2.2 致病性

厌氧消化链球菌属于条件致病菌,是临床感染中最常见的厌氧菌之一,占临床厌氧菌分离株的20%-35%,仅次于脆弱拟杆菌,且多为混合感染,与金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌协同可引起严重的创伤感染。该菌寄生于口腔、肠道和女性生殖道中,可通过多种途径引起机体的感染,如呼吸系统的肺和胸腔、胸膜感染,消化系统的腹腔和腹腔脏器感染,中枢神经系统的脑脓肿和脑膜炎,泌尿生殖系统的泌尿道感染和盆腔感染,循环系统的菌血症、败血症和细菌性心内膜炎,产生发热、血压升高等全身感染症状,以及各系统、各部位感染的临床表现[3]。目前已有研究证明厌氧消化链球菌的感染会大大提高人患结直肠癌的风险,该菌可通过分解色氨酸产生代谢物吲哚-3-丙烯酸(Trans-3-Indoleacrylic acid,IDA)显著抵抗结肠癌细胞发生铁死亡,加快结直肠癌的肿瘤进程[4]。除此之外,还可通过促进胆固醇合成、细胞增殖并增强结直肠癌肿瘤的发生[5]。

感染厌氧消化链球菌后的首选治疗药物是青霉素,除此之外还可选用阿莫西林、克拉维酸、克林霉素、甲硝唑和头孢西丁等药物,这些抗生素可同时杀灭金黄色葡萄球菌和其他厌氧菌[5]。

1.3检测方法

(1)传统方法:采集患者的血液进行增菌和分离培养,此过程中操作要尽量快,不接触氧气。随后进行革兰氏染色镜检和生化特征鉴定,根据本菌的特征进行鉴定。

(2)分子生物学方法:采用PCR法扩增细菌的 16SrRNA基因,通过测序并与 GenBank中相关序列进行比对。16S rRNA 上游引物为:5′-GCGTGCTTAACACATGCAAGTC-3’,下游引物为:5′-TCCTCCTGATATCTGCGCATTC-3′[6]。

1.4典型案例

一名26岁的孕妇有先兆临产症状,经过生产手术后切口愈合良好、恶露正常,但反复发热,最高达 39.3℃,伴畏冷、寒战。临床医师考虑产妇可能子宫下段切口感染,经血培养鉴定后为厌氧消化链球菌,对其使用甲硝唑进行治疗,最终孕妇治愈出院[7]。

1.5防治对策

厌氧消化链球菌常存在于自然环境中,可通过饮用或食物进入口腔和胃肠道中,因此日常生活中要注意饮用水和蔬菜、水果等食物的清洗和卫生,也要做到勤洗手,防止病从口入。

参考文献

[1] 周庭银, 赵虎. 临床微生物学诊断与图解. 上海: 上海科学技术出版社, 2001.

[2] https://phil.cdc.gov/QuickSearch.aspx?key=true.

[3] Legaria M, Nastro M, Camporro J et al. Peptostreptococcus anaerobius: Pathogenicity, identification, and antimicrobial susceptibility. Review of monobacterial infections and addition of a case of urinary tract infection directly identified from a urine sample by MALDI-TOF MS. Anaerobe, 2021, 72: 102461.

[4] Zhang Q, Goswami S, Yilmaz O. Microbial regulation of ferroptosis in cancer. Nat Cell Biol. 2024, 26(1): 41-42.

[5] Cheng Y, Ling Z, Li L. The Intestinal Microbiota and Colorectal Cancer. Front Immunol. 2020, 30(11): 615056.

[6] 李节, 王文凯, 朱益 等. 假性动脉瘤患者感染厌氧消化链球菌的鉴定. 现代检验医学杂志, 2014, 29(2): 87-88.

[7] 薛鸿林, 张云琛, 陈锦珊. 临床药师参与1例厌氢消化链球菌感染产妇治疗的药学实践. 药学与临床研究, 2016, 24(6): 503-504.

.png)