1.铅黄肠球菌(Enterococcus casseliflavus)

物种名:铅黄肠球菌

拉丁学名:Enterobacter asburiae

分类学地位:细菌界Bacteria;厚壁菌门Firmicutes;芽孢杆菌纲Bacilli;

乳杆菌目Lactobacillales;肠球菌科Enterococcaceae;

肠球菌属Enterococcus

铅黄肠球菌是肠球菌属中一个独特的成员,主要以其产生的黄色素而得名[1]。这种细菌最初是在动物肠道中分离出来的,但后来发现它也广泛分布在环境中,如土壤和水体中。

1.1 生物学特性

1.1.1 培养特征

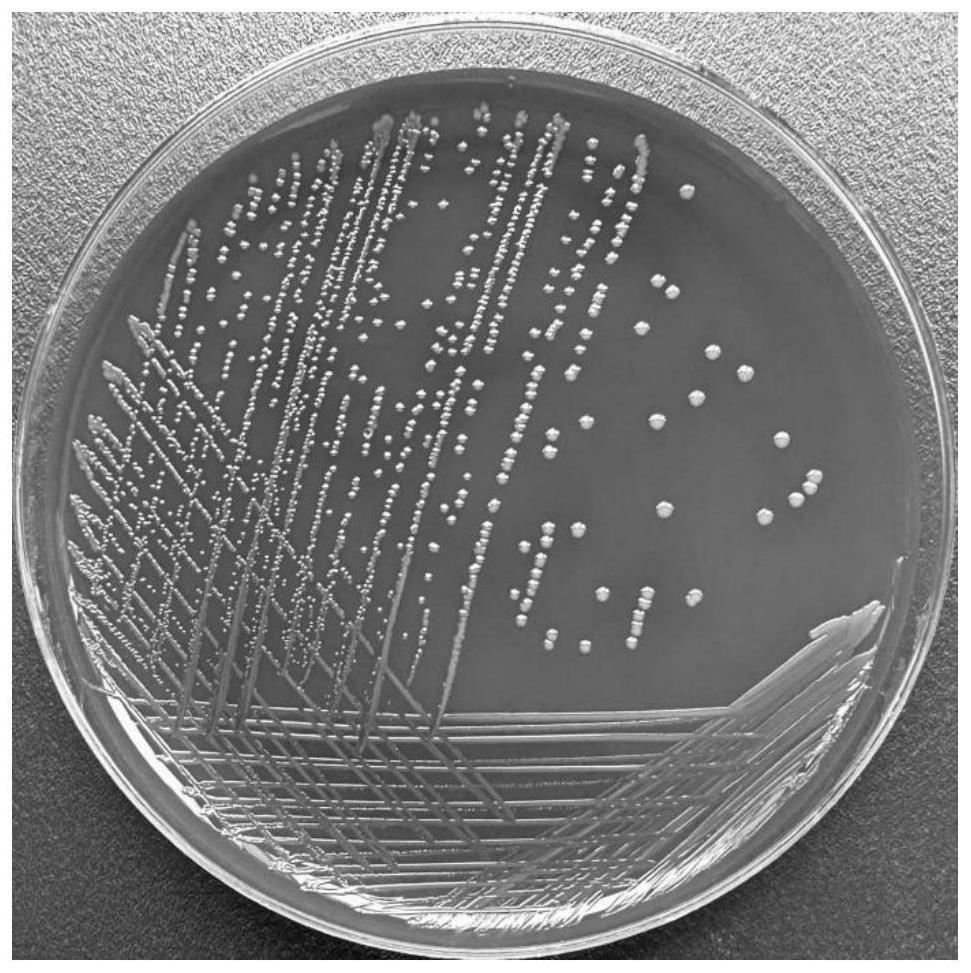

铅黄肠球菌是一种革兰氏阳性菌,能够在含有胆汁盐和高盐浓度的培养基上生长。这种细菌在含有4%胆汁的培养基上表现出良好的生长能力,表明其对胆汁的耐受性较高。此外,铅黄肠球菌还能在6.5%的氯化钠浓度下生长,这一特性在分离和鉴定该菌种时具有重要意义[2]。铅黄肠球菌的生长温度范围从10℃到45℃,最适生长温度为35℃。在这一温度下,细菌的代谢活性最强,增殖速度最快。铅黄肠球菌在平板上的照片见图1。

图1 铅黄肠球菌在平板上的照片

1.1.2 形态学特征

在形态学上,铅黄肠球菌表现出典型的肠球菌特征,细胞呈球形,直径约为0.5至1.0 μm。该菌种在显微镜下通常以成对或短链的形式存在。这种细菌形成的菌落通常为圆形、光滑且边缘整齐,具有黄色素[3]。这种黄色素的存在是铅黄肠球菌区别于其他肠球菌的重要标志,如粪肠球菌(Enterococcus faecium),后者菌落通常为白色或灰白色。铅黄肠球菌在光学显微镜下的形态见图2。

图2 铅黄肠球菌在光学显微镜下的照片[4]

1.1.3 生化特征

铅黄肠球菌具有一系列特征性的生化反应,包括对葡萄糖和乳糖的发酵能力。在无氧条件下,该菌能够通过发酵途径利用这些糖类,生成乳酸。此外,铅黄肠球菌还具有较强的抗药性,尤其是对万古霉素的天然抗性,这与其携带的vanC基因密切相关[3]。在酶学特征方面,铅黄肠球菌能够水解硫代硫酸钠,还能还原硝酸盐,这些特性常用于该菌的鉴定和分类。

1.1.4 分子生物学特征

分子生物学技术的应用使得我们对铅黄肠球菌的遗传特性有了更深入的了解。通过PCR(聚合酶链式反应)和基因测序技术,研究人员发现该菌种携带多个与抗药性相关的基因,如vanC2和ermB,前者赋予其对万古霉素的抗性,后者则与对大环内酯类抗生素的抗性有关[4]。这些基因的存在使得铅黄肠球菌在临床感染中具有重要意义,尤其是在免疫力低下的患者中。

1.2 分布、传播与致病性

1.2.1 分布与传播

铅黄肠球菌广泛分布于自然界,包括土壤、水体、植物和动物肠道中。它既可以通过环境传播,也可以通过接触传播。由于其对环境条件的适应性强,铅黄肠球菌能够在多种环境中生存,并可能通过水、食品等媒介传播到人类中[5]。

1.2.2 致病性

铅黄肠球菌通常被认为是低致病性的机会致病菌,但在免疫抑制患者中可以引起严重感染,如菌血症、心内膜炎和尿路感染。特别是在使用广谱抗生素治疗后,该菌种容易在人体内繁殖并引起感染。例如,在一项研究中[6],铅黄肠球菌与多例菌血症和心内膜炎病例相关,这表明在特定条件下,铅黄肠球菌具有潜在的致病性。

1.3 检测方法

检测铅黄肠球菌的方法包括培养基选择性培养、显微镜观察、生化试验以及分子生物学技术。这些方法的结合使用可以提高检测的准确性和特异性。以下是详细的检测步骤:

1. 选择性培养基:铅黄肠球菌可以在含有胆汁盐和高盐浓度的选择性培养基上生长。研究人员通常使用含有胆汁盐、钠氯化物和碳酸盐的培养基来分离和鉴定该菌种。通过在不同条件下培养,可以区分铅黄肠球菌与其他肠球菌[7]。

2. 显微镜观察:通过染色技术(如革兰氏染色),可以在显微镜下观察铅黄肠球菌的形态特征。该菌种在显微镜下呈现为成对或成链的球形细胞,具有明显的黄色素。

3. 生化试验:生化试验是鉴定铅黄肠球菌的重要手段。常用的生化试验包括糖发酵试验(如葡萄糖和乳糖的发酵)、硝酸盐还原试验和胆汁耐受性试验。这些试验能够帮助鉴别铅黄肠球菌与其他相似的细菌种类[8]。

4. 分子生物学方法:PCR技术的应用使得铅黄肠球菌的基因检测更加精确。通过扩增特定基因(如vanC2基因),可以有效区分铅黄肠球菌与其他肠球菌种。此外,基因测序技术还可以揭示该菌种的遗传多样性和进化关系[7]。

1.4 典型案例

铅黄肠球菌尽管在正常条件下较少引起感染,但在免疫力低下的患者中可能引发严重的临床症状。以下是一些典型的铅黄肠球菌感染案例:

1. 菌血症:一项研究报告了一名患有慢性肾病的患者因中心静脉导管引起的铅黄肠球菌菌血症。该病例表明,在使用侵入性医疗器械的患者中,铅黄肠球菌可能成为严重感染的原因[7]。这种感染的治疗通常需要联合使用多种抗生素,因为铅黄肠球菌对多种常规抗生素具有耐药性。

2. 心内膜炎:在另一项研究中,铅黄肠球菌被报告为导致心内膜炎的病原体之一,尤其是在免疫抑制的患者中。该研究分析了56例由铅黄肠球菌和其他肠球菌引起的心内膜炎病例,发现这些细菌具有较强的侵袭性,并且在临床治疗中难以控制[8]。心内膜炎是一种严重的感染,需要及时的抗生素治疗和在某些情况下进行外科手术干预。

3. 其他感染:除了菌血症和心内膜炎,铅黄肠球菌还可以引起尿路感染、腹膜炎和皮肤软组织感染。尤其是在老年患者或长期住院患者中,这种细菌可以通过伤口或泌尿道进入体内,导致局部或全身性感染。由于其耐药性,这些感染往往需要长时间的抗生素治疗,并且患者的预后往往较差。

1.5 防治对策

鉴于铅黄肠球菌的耐药性和其在免疫抑制患者中可能引起严重感染,防治该菌种的感染具有重要意义。以下是一些有效的防治策略:

1. 严格的消毒和隔离措施:在医院环境中,严格的消毒措施和病人隔离是防止铅黄肠球菌传播的关键。特别是对使用侵入性医疗器械的患者,如导尿管或中心静脉导管,必须采取严格的无菌操作以防止感染。

2. 监测和限制抗生素使用:抗生素的滥用是导致细菌耐药性增加的重要原因之一。通过监测抗生素的使用情况,并在必要时限制广谱抗生素的使用,可以有效减少耐药菌株的产生。对于铅黄肠球菌的感染,应优先使用针对性抗生素,并根据药敏试验结果调整治疗方案[9]。

3. 早期检测和治疗:早期检测铅黄肠球菌感染并采取适当的治疗措施可以显著改善患者的预后。临床医生应警惕免疫抑制患者中出现的非典型症状,并及时进行微生物学检测。此外,针对铅黄肠球菌的抗生素治疗应基于药敏试验结果,以避免使用无效的抗生素。

参考文献

[1] Narciso-Schiavon J L, Borgonovo A, Marques P C, et al. Enterococcus casseliflavus and Enterococcus gallinarum as causative agents of spontaneous bacterial peritonitis[J]. Annals of Hepatology, 2015, 14(2): 270-272.

[2] Bilman F B, Çiçek B. Enterococcus Casseliflavus Bacteremia: A Report of Two Cases and Review of the Literature[J]. Haseki Tıp Bülteni, 2015, 53: 175-178.

[3] Naser S M, Vancanneyt M, Hoste B, et al. Reclassification of Enterococcus flavescens Pompei et al. 1992 as a later synonym of Enterococcus casseliflavus (ex Vaughan et al. 1979) Collins et al. 1984 and Enterococcus saccharominimus Vancanneyt et al. 2004 as a later synonym of Enterococcus italicus Fortina et al. 2004[J]. Int J Syst Evol Microbiol, 2006, 56(Pt 2): 413-416.

[4] Monticelli J, Knezevich A, Luzzati R, et al. Clinical management of non-faecium non-faecalis vancomycin-resistant enterococci infection. Focus on Enterococcus gallinarum and Enterococcus casseliflavus/flavescens[J]. Journal of Infection and Chemotherapy, 2018, 24(4): 237-246.

[5] Yin M, Jiang Y, Qian C, et al. Molecular characteristics and comparative genomics analysis of a clinical Enterococcus casseliflavus with a resistance plasmid[J]. Infect Drug Resist, 2018, 11: 2159-2167.

[6] Reid K C, Cockerill I F, Patel R. Clinical and epidemiological features of Enterococcus casseliflavus/flavescens and Enterococcus gallinarum bacteremia: a report of 20 cases[J]. Clin Infect Dis, 2001, 32(11): 1540-6.

[7] Vasilakopoulou A, Vourli S, Siafakas N, et al. Enterococcus casseliflavus Bacteraemia in a Patient with Chronic Renal Disease[J]. Infect Dis Rep, 2020, 12(3): 70-73.

[8] Choi S-H, Lee S-O, Kim T H, et al. Clinical Features and Outcomes of Bacteremia Caused by Enterococcus casseliflavus and Enterococcus gallinarum: Analysis of 56 Cases[J]. Clinical Infectious Diseases, 2004, 38(1): 53-61.

[9] Liu Y, Wang Y, Dai L, et al. First report of multiresistance gene cfr in Enterococcus species casseliflavus and gallinarum of swine origin[J]. Vet Microbiol, 2014, 170(3-4): 352-7.

.png)