1.麦氏弧菌(Vibrio metschnikovii)

物种名:麦氏弧菌

拉丁学名:Vibrio metschnikovii

分类学地位:细菌界Bacteria;变形菌门Proteobacteria; γ-变形菌纲Gamma proteobacteria;弧菌目Vibrionales;

弧菌科Vibrionaceae;弧菌属Vibrio

麦氏弧菌(Vibrio metschnikovii)广泛存在于外界环境中,尤其在地面水和海水中更为常见。能够在海洋鱼虾贝类中定植并引起海洋生物感染,人类通过摄入鱼类或贝类中的生物体麦氏弧菌,或接触含有该菌的水而感染,可引起人类腹泻,也可引起创伤感染菌血症等。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

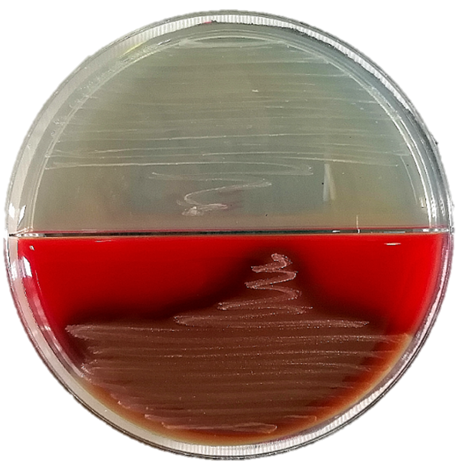

麦氏弧菌生长的最适温度为36℃,最适PH为7.6-8.0,该菌在肉汤琼脂平板上可形成小、圆、稍突起、光亮、微黄色的菌落;在血平板上可形成β溶血环,宽约1.0-1.2mm(图1)。在TCBS平板上形成表面光滑、黄色水滴状的菌落;在MAC平板上形成无色半透明、边缘整齐、较湿润的菌落[1]。

图 1麦氏弧菌在肉汤琼脂(上)和血平板(下)的生长情况[2]

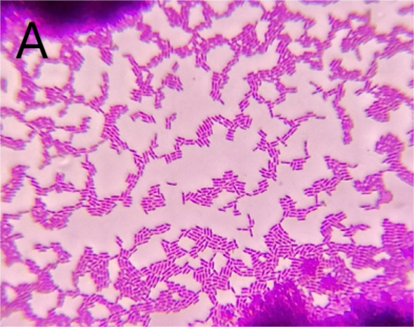

1.1.2形态学特征

该菌为革兰氏染色阴性菌,菌体为短小、稍弯曲的弧状菌,两短钝圆,大小为(0.3-0.6)μm×(2.0-3.0)μm,有偏端单鞭毛一根,运动非常活泼,运动方式是直线穿梭样,无芽胞,无荚膜[1]。

图2麦氏弧菌显微照片

(A)革兰氏染色照片[2](B)扫描电镜照片[3]

1.1.3生化特征

麦氏弧菌可发酵葡萄糖、蔗糖和甘露醇,不发酵阿拉伯糖;甲基红、V-P试验、半乳糖苷酶、赖氨酸脱羧酶、精氨酸双水解酶试验均为阳性;硝酸盐还原、H2S、脲酶试验、鸟氨酸脱羧酶、氧化酶试验阴性;可在无盐肉汤中生长[1]。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1分布与传播

麦氏弧菌广泛存在于自然环境中,尤其是在地表水和海水中更为常见,如河流、海湾和下水道中,同时在人和动物的肠道内也能分离到。能够在海洋鱼虾贝类中定植并引起海洋生物感染,人类通过摄入鱼类或贝类中的生物体麦氏弧菌,或接触含有该菌的水而感染。

1.2.2致病性

本菌已被认为是十二种致病性弧菌之一。人类感染麦氏弧菌可导致腹泻、食物中毒、菌血症、败血症和伤口感染等疾病,在免疫功能低下或有潜在肝病患者中,麦氏弧菌甚至能够导致死亡。

麦氏弧菌的致病性与其具有的细胞溶血素(hlyA)、耐热溶血素(tlh)、甘露糖敏感血凝素(MSHA)IV型菌毛、侧鞭毛生物合成基因(flhA)等相关毒力因子有关。细胞溶血素和耐热溶血素作为麦氏弧菌重要的毒力因子之一,可以溶解红细胞并释放出血红蛋白;甘露糖敏感血凝素(MSHA)IV型菌毛可介导麦氏弧菌定植于宿主上,并且还可介导该菌的DNA转移;侧鞭毛生物合成基因介导麦氏弧菌鞭毛的合成,与本菌的运动能力有关[4]。

麦氏弧菌对红霉素、氯霉素、卡那霉素、庆大霉素、新霉素等敏感,对氨苄青霉素、复方新诺明也绝大多数敏感,但出现少数耐药菌株,而对痢特灵、四环素、链霉素多数呈中低度敏感。

1.3检测方法

- 传统方法:通常将可疑样本进行增菌处理后,接种于血平板、TCBS、MAC平板等进行分离纯化,随后进行生化特征试验鉴定。根据麦氏弧菌在不同培养基上不同的菌落形态对其进行初步鉴定,在根据其特征生化试验进一步鉴定[5]。

- 分子生物学方法:Cao[6]等通过麦氏弧菌3’端起始基因设计引物,采用实时荧光PCR技术用于麦氏弧菌的快速检测。PCR引物序列为:F:5′-AGCATGACCAAGCTGCTCTT-3’;R:5′-GCAAATATCCGACAGCACCATT-3’。

1.4典型案例

早在1986年麦氏弧菌致病便在我国被首次报道,丁业荣[7]等自1530份河水和塘水标本中分离到 188株麦氏弧菌,总阳性率为12.29%。其中河水占l2.75%、 塘水占11.37%。该菌对水源的污染,将为该菌通过水源在人群中传播造成可能,因而需要加强水源检测,严格消毒饮用水。

1.5防治对策

鱼虾贝类等海鲜要煮熟后再食用,饮用水要烧开;若身上有创伤要注意应避免接触海水、地表水等环境水源,以免麦氏弧菌通过创口感染。治疗可采用红霉素、氯霉素、卡那霉素、庆大霉素等进行治疗。

参考文献

[1] 周庭银. 临床微生物学诊断与图解 第3版. 上海: 上海科学技术出版社, 2012.

[2] Konechnyi Y, Khorkavyi Y, Ivanchuk K et al. Vibrio metschnikovii: Current state of knowledge and discussion of recently identified clinical case.Clinical Case Reports, 2021, 9: 2236-2244.

[3] Xiao Z, Li X, Xue M et al. Vibrio metschnikovii, a Potential Pathogen in Freshwater-Cultured Hybrid Sturgeon. Animals (Basel). 2022, 12: 1101.

[4] Huang Z, Yu K, Lan R, Glenn Morris J et al. Vibrio metschnikovii as an emergent pathogen: analyses of phylogeny and O-antigen and identification of possible virulence characteristics. Emerg Microbes Infect. 2023, 12: 2252522.

[5] 宋金卿. 盲样质控中麦氏弧菌检测分析. 疾病监测与控制, 2013, 7: 176-177.

[6] Cao J, Xu J, Zheng Q et al. Rapid detection of Vibrio metschnikovii in aquatic products by real-time PCR. Folia Microbiol (Praha). 2010, 55: 607-613..

[7] 丁业荣, 时全, 刘国生 等. 自然水中麦氏弧菌生物学性状的研究. 中国卫生检验杂志, 1995, 5: 12-15.

.png)