1.麻风分枝杆菌(Mycobacterium leprae)

物种名:麻风分枝杆菌

拉丁学名:Mycobacterium leprae

分类学地位:细菌界Bacteria;放线菌门Actinobacteria;

放线菌纲Actinobacteria;放线菌目Actinomycetes;

分枝杆菌属Mycobacterium

麻风分枝杆菌(Mycobacterium leprae),俗称麻风杆菌,是一种典型胞内菌,它所引起的麻风是一种慢性传染病,流行广泛,目前全世界约有病例1200万,主要分布在亚、非和拉丁美洲。麻风分枝杆菌的形态、染色与结核分枝杆菌相似。麻风杆菌在病人体内分布(以瘤型一端病人为例)比较广泛。

1.1生物学特性

1.1.1培养特征

麻风分枝杆菌尚未在细菌培养基或组织培养物中体外培养,可以在液体培养基或巨噬细胞培养物中保持活力,但只能保持很短的时间。它的繁殖可以使用动物模型进行,最初发现使用小鼠的脚垫在20℃的低温下可培养麻风杆菌,可在1-6个月内在接种部位发生肉芽肿,该模型已用于测试抗麻风药物的的最大所需浓度以及杆菌对新的抗麻风药物的敏感性。除此之外其他用于实验性感染的动物模型还有九带犰狳、细长的懒猴、印度穿山甲和韩国花栗鼠[1]。

1.1.2形态学特征

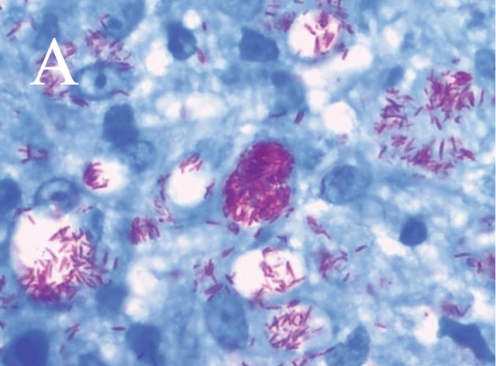

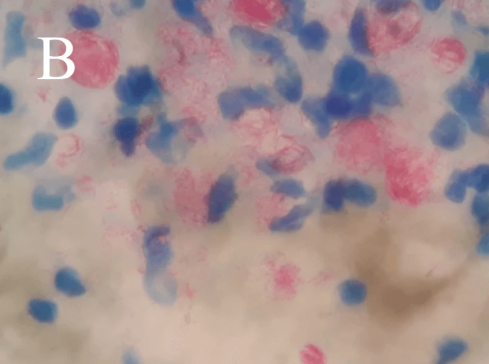

麻风分枝杆菌的形态特征、染色结果与结核分枝杆菌相似。细长、略带弯曲,长度为1-8um,直径为0.2-0.5um,常呈束状排列。革兰氏和抗酸染色均为阳性,但麻风分枝杆菌的抗酸性低于结核分枝杆菌,因此使用5%的硫酸而不是20%的硫酸后用carbol品红脱色,而且它更易于染色(图1)。其在经治疗后可呈短杆状、颗粒状或念珠状多形性,可能是L型变异,未经彻底治愈可导致复发[2]。

图1 麻风分枝杆菌ZN染色和抗酸染色照片

(A)经改良的Ziehl-Neelsen染色图[3](B)裂隙皮肤涂片抗酸染色图[1] (×1000)

1.1.3生化特征

麻风分枝杆菌是一种不溶酸醇的芽孢杆菌,不运动且具有微需氧性。它完全依赖宿主细胞进行细菌存活,是一种严格专性细胞内细菌,这使得它只能依赖于宿主细胞功能和代谢来促进细菌存活和复制,包括参与细胞壁合成所必需的脂质代谢的基因。此外麻风分枝杆菌不能使用常见的碳源(如半乳糖和乙酸盐)从NADH氧化中产生 ATP,且它的分解代谢能力是有限的,只能利用极少量的碳源进行生长。以上造成了其生长速度极慢以及使用各种类型正常培养基进行培养的困难。 麻风杆菌对外界抵抗能力较强,分泌物离体自然干燥后仍可存活2-9天,在0℃时可存活3-4周,煮沸8分钟或日光直射2-3小时即可使其丧失繁殖力。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1分布与传播

麻风分枝杆菌可能存在于土壤、水、植物或各种动物包括阿米巴、昆虫、灵长类动物和犰狳中。长期以来一直认为麻风分枝杆菌主要通过破损的皮肤、粘膜进入人体。近年来发现未经治疗的瘤型麻风患者早期鼻粘膜分泌物含有大量麻风分枝杆菌,因此通过呼吸道是一个重要的途径,其他如痰、汗、泪、乳汁、精液和阴道分泌物中均可有麻风分枝杆菌,故也可通过接触传播[4]。

1.2.2致病性

麻风分枝杆菌是一种典型胞内菌,病人渗出物标本涂片中可见大量麻风分枝杆菌存在于细胞内,这种细胞的胞浆呈泡沫状,称麻风细胞。麻风分枝杆菌的传播被认为主要通过上呼吸道发生,需要与未经治疗的麻风病病例长时间密切接触,尤其是杆菌负荷高的情况下,潜伏期很长,平均为5年,但通常需要更长的时间,并且只有一小部分(估计5%)感染麻风分枝杆菌的个体真正患病。但其所引起的麻风病是一种慢性肉芽肿性传染病,主要影响皮肤和周围神经,导致皮肤损伤、感觉丧失和神经损伤,导致永久性的身体和社会残疾。

麻风病是一种谱系疾病,包括广泛的临床、细菌学、免疫学和皮肤病理学特征,这些特征取决于宿主对杆菌的免疫反应概况。在疾病的一级,具有炎症性,Th1型和Th17型细胞免疫反应可以激活患者的巨噬细胞以破坏藏匿的杆菌,由于麻风病特异性细胞介导免疫(CMI)导致这些患者的杆菌负荷低,体液免疫反应较弱,此时还是少杆菌(PB)麻风病。当Th2型和T调节细胞激活普遍患者都无法激活麻风病特异性CMI,且产生强特异性抗体诱导强烈的体液免疫,但无法破坏细胞内病原体。此时由于麻风病特异性T细胞无反应,皮肤巨噬细胞中充满了杆菌,这些杆菌可以自由繁殖,从而导致多杆菌(MB)疾病。 介于这两种之间的中间临床形式的患者表现出混合免疫特征[5]。

1.3检测方法

(1)传统方法:通过对患者鼻粘膜或者病变的皮损处刮擦取样后制成片,抗酸性染色后进行显微镜检查,观察其颜色及形态结构进行初步鉴定,再通过生化特征反应对其进行进一步鉴定。

(2)分子生物学方法:

使用RT-PCR反应检测步骤:①设计引物:16SrRNA、β-action RT-PCR引物,参照表1设计引物。②PCR反应体系及扩增条件:10×PCR buffer 5uL;dNTP混合物终浓度200uM;MgCl2终浓度2mM;β-action或16SrRNA上下游引物,引物终浓度均为100nM;Q-solution 5uL;Taq-DNA聚合酶1.25U;模板cDNA 3 uL。扩增条件:94℃ 7min,1个循环;94℃ 2min、-60℃ 2min、-72℃ 3min,40个循环,72℃ 10min。③内对照:以管家基因β-action(325bp)为内对照。④琼脂糖凝胶电泳:反应后,提取RNA与PCR产物利用2%普通琼脂凝胶电泳检测,压力为120V。⑤PT-PCR扩增片段的鉴定:将扩增得到的16S与rRNA(176bp)片段进行测序,再与基因库标准麻风菌菌株序列进行比对得到结果[6]。

表1 16SrRNA、β-action RT-PCR引物序列[6]

| 名称 | 序列 | 片段大小 |

| β-action F | 5’-GCATGGAGTCCTGTGGCAT-3’(876-895) | 325bp |

| β-action R | 5’-CTAGAAGCATTTGCGGTGG-3’(1201-1183) | |

| 16S rRNA F | 5’-CGAACGGAAAGGTCTCAAAAAA-3’(DNA65-87) | 176bp |

| 16S rRNA R | 5’-CATCCTGCACCGCAAAAAGCTT-3’(DNA218-239) |

1.4典型案例

一名65岁印度裔男性,过去10-12年在许多国家(南非、尼日利亚、拉各斯、中东)工作,在过去5年中,有多次发热病史,上躯干和下肢出现丘疹和斑块,以及一些穿孔状溃疡,且右手对疼痛和温度失去感觉。经检查显示右手手掌疼痛、触觉和温度觉丧失,皮肤活检显示表皮变薄,网状嵴变平,且上皮样细胞肉芽肿和泡沫状巨噬细胞。改良Ziehl-Neelsen染色呈阳性,诊断为麻风瘤性麻风病伴麻风结节性红斑。患者治疗两周后患者的血细胞计数开始改善,三个月后皮肤病灶出现改善,在完成十二个月的治疗后,患者的皮肤病也几乎愈合、血细胞计数显著改善,但其神经功能仍然受损,没有改善[7]。

1.5防治对策

麻风病目前尚无特异性预防方法,由于麻风分枝杆菌和结核分枝杆菌有共同抗原,曾试用卡介苗来预防麻风取得一定效果。该病防治特别要对密切接触者作定期检查,早发现,早治疗。治疗药物主要有砜类、利福平、氯苯吩嗪及丙硫异烟胺,目前多采用两三种药联合治疗,以防止耐药性产生[4]。

参考文献

[1] Parija SC. Mycobacterium leprae, Mycobacterium lepraemurium and Non-tuberculosis Mycobacteria. Textbook of Microbiology and Immunology,2023,439-456.

[2] https://baike.baidu.com/item/麻风分枝杆菌/10974290#reference-2.

[3] Braet SM, Rosa PS, Spencer JS. Leprosy Agents and Principal Methods of Detection, Identification, and Characterization of the Leprosy AgentsDeps. Hansen’s Disease, 2023, 45-57.

[4] http://www.a-hospital.com/w/麻风杆菌.

[5] Lopes-Luz L, Saavedra DP, Fogaça MBT. Challenges and advances in serological and molecular tests to aid leprosy diagnosis. Exp Biol Med (Maywood), 2023, 248: 2083-2094.

[6] 温艳, 翁小满, 陈小华 等. RT-PCR检测16S rRNA基因片段对麻风菌活性的评价. 中国麻风皮肤病杂质, 2007, 23: 09.

[7] Saini T, Jain S, Narang T et al. Bridging dermatology and hematology: a case of lepromatous leprosy with bone marrow involvement and pancytopenia. J Hematopathol, 2024.

.png)