1.结肠小袋纤毛虫(Balantidium coli)

物种名:结肠小袋纤毛虫

拉丁学名:Balantidium coli

分类学地位:原生生物界Protist;纤毛虫门Ciliophora;纤毛虫纲Ciliata;

毛口目Trichostomatorida;小袋科Balantidiidae; 小袋属Balantidium

结肠小袋纤毛虫(Balantidium coli)的包囊为其主要感染阶段,人和猪等其他宿主主要是通过吞食被包囊污染的食物或饮水而感染,粪-口途径是本病的主要传播途径;该虫会侵犯宿主的肠组织,引起结肠黏膜炎症、坏死、溃疡进而导致结肠小袋纤毛虫性痢疾。

1.1生物学特性

1.1.1生活史

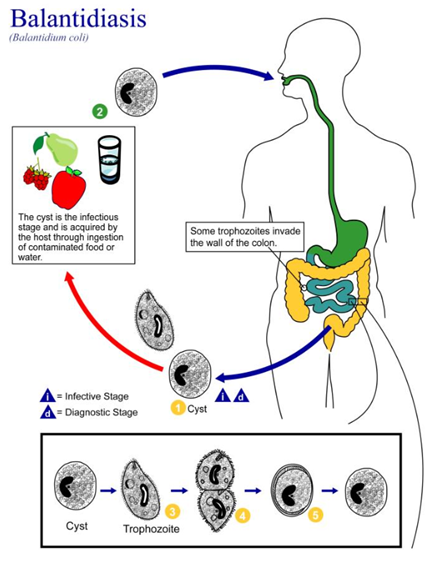

结肠小袋纤毛虫生活史有滋养体和包囊两个阶段,包囊是其感染阶段,主要宿主为人和猪。包囊污染的食物和水经口进入宿主体内,在肠道中受消化液作用后脱囊,逸出滋养体。滋养体随肠内容物移行至结肠寄生,以淀粉、细菌和肠壁脱落细胞等为食,可侵犯肠壁组织。在分裂早期虫体变长,中部形成横缢并收缩,后面的个体另长出胞口,首先小核分裂,大核延长并在中部收缩形成两个核,然后从横缢处分开,两个伸缩泡分别进人两个子体。滋养体随肠内容物向结肠下段移行,由于肠内理化环境的变化,部分滋养体变圆,并分泌囊壁形成包囊,包囊随成形粪便排出体外(图1)。人体肠道内的滋养体很少形成包囊,而猪肠道内可形成大量包囊。包囊在外界无囊内生殖。滋养体随腹泻粪便排出,在适宜条件下也有可能在外界成囊[1]。

图 1结肠小袋纤毛虫生活史[2]

1.1.2形态学特征

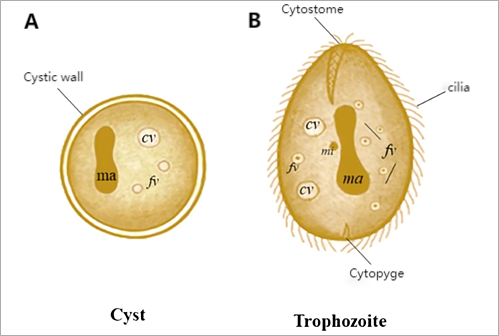

- 包囊:包囊为圆形或近圆形,直径为40-60 μm,淡黄或淡绿色,壁厚而透明。新形成的包囊可清晰见到在囊内缓慢运动的滋养体,但很快即变成一团颗粒状的细胞质。细胞质中有1个细胞核有伸缩泡,有时可见到食物泡。染色后胞核明显,呈腊肠型(图2A)[3]。

- 滋养体:呈椭圆形,无色透明或淡灰略带绿色,大小为(30-150)μm×(25-120)μm。全身披有许多斜纵形的纤毛(cilia),可借纤毛的摆动迅速旋转前进。虫体前端有一凹陷的胞口,下接漏斗状胞咽,颗粒食物借胞口纤毛的运动进入虫体。胞质内含食物泡,消化后的残渣经胞肛排出体外。虫体中、后部各有一伸缩泡用以调节渗透压,其大小可以改变。内质中有很多散在或凝集成块状的多糖颗粒。苏木精染色后可见一个肾形大核和一个圆形小核,小核位于大核的凹陷处。大核主要是决定消化、感觉和运动的功能,小核主要是携带遗传物质(图2B)[3]。

图 2结肠小袋纤毛虫包囊(A)和滋养体(B)形态结构[3]

1.1.3生化特征

本虫的滋养体和包囊均对外界环境有很强的抵抗力,宜在pH大于5的环境下生存。包囊在室温下可存活2周至2个月,在干燥而阴暗的环境里能活1~2周,在潮湿环境里能存活2个月,在阳光直射下3小时死亡,在10%甲醛溶液中能生存4小时,在苯酚溶液中能生存3小时,阳光暴晒3小时后死亡;滋养体在厌氧环境和室温条件下能存活10天,但在胃酸中很快被杀死,但滋养体随粪便排出体外可存活10天[1]。

1.2分布、传播与致病性

1.2.1分布与传播

结肠小袋纤毛虫呈世界性分布,多见于热带和亚热带地区,已知30多种动物可感染此虫,以猪感染较为普遍,感染率20%-100%。人体感染主要是通过吞食被包囊污染的食物或饮用水,传播方式包括猪粪接触传播、家蝇携带传播、人与人接触传播和水源传播[3]。

1.2.2致病性

部分患者感染该虫后的临床表现可分为慢性、急性和无症状患者。急性患者发病突然,常出现腹痛、腹泻和黏液血便等症状,里急后重明显,并常有脱水及营养不良等;慢性感染患者是最常见的类型,主要表现为长期的周期性腹泻、粪便带黏液呈粥样或水样,并伴上腹阵痛、腹胀,体重轻度下降,嗜酸性粒细胞增多;大多数患者可排出虫体但无任何临床症状,这类无症状带虫者在流行病学上具有重要意义。

结肠小袋纤毛虫的致病性主要与其滋养体有关,除此之外还与其寄生环境和宿主机体的免疫状态密切相关。滋养体可分泌透明质酸酶并借助纤毛的运动破坏宿主肠黏膜及黏膜下组织,引起结肠黏膜炎症、坏死、溃疡而导致痢疾[4]。病变早期肠黏膜可呈现火山口状溃疡,数目随感染程度而异,逐渐扩大融合,多数并不向深层发展,而是在黏膜下向四周蔓延,形成口小底大、边缘不整齐的溃疡,其表面覆盖黏液和坏死组织,四周可检出滋养体。与阿米巴性溃疡不同,本病形成的溃疡开口稍大且颈部短粗。肠黏膜呈现水肿、充血,有时呈针尖状出血。细胞浸润以圆形细胞和嗜酸性粒细胞为主。盲肠和直肠为主要病变部位,偶见侵及回肠末端和阑尾。宿主全身状态,如患有慢性疾病、营养不良、免疫力下降和肠道功能失调时可协同增强其致病性。肠道内的菌群组成对该虫的寄生或致病也有一定的影响,变形杆菌、大肠埃希菌沙门菌等对虫体的发育产生有害作用,而肺炎杆菌、金黄色葡萄球菌及肠杆菌等则有促进作用。严重病例可出现大面积结肠黏膜的破坏和脱落,病理变化类似阿米巴痢疾[3]。

1.3检测方法

- 传统方法:通常采集粪便样本或环境样本进行显微镜检,可采用刘翠[5]等人的方法,向RPMI1640液体培养基调Ph为7.0,向其中添加20%胎牛血清、40 mg玉米淀粉、10000 IU/mL青霉素和链霉素,再加入100 uL含结肠小袋纤毛虫的悬液,28℃静置培养,定期吸取培养样品于显微镜下进行观察和虫体计数。

- 分子生物学方法:针对结肠小袋纤毛虫的转录间隔区(internal transcribed spacer ITS)、18S rRNA 和 SSU RNA(small subunitribosomal RNA)基因区域设计了三对引物,经过PCR检测,该方法与GenBank中相应的核苷酸同源性达99%-100%,三对引物如下表[6]。

表 1结肠小袋纤毛虫PCR引物序列

| 名称 | 序列 | 产物大小(bp) |

| BCITSF | 5′-ATGGTTGAATATCAATCTAAATTTTCAACGATGGATGTCT-3′ | 300 |

| BCITSR | 5′-TCAGCGGGTCATCAAACTTGATTTCAGGTGCAAATTGAGA-3′ | |

| BC18SF | 5′-ATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAAT-3′ | 354 |

| BC18SR | 5′-TCAGCTAGGCGATATGTATTTACTTATTTTTCCGCGTCGG-3′ | |

| BCSSURNAF | 5′-ATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAAT-3′ | 255 |

| BCSSURNAR | 5′-TCACGATGCATATTCGAGATTGCCATACCCTGGCGGGCTA-3′ |

1.4典型案例

一名88岁的男性患者因“纳差腹泻伴发热10天”于2023年7月5日入院,患者于10天前无明显诱因出现纳差、食欲下降,伴有腹泻,4-5次/每日,不成形,无粘液脓血,伴有发热,无寒战,无咳嗽、咳痰,经医院寄生虫及虫卵检查,确诊感染结肠小袋纤毛虫。经调查本病患长期饮用地下水,可能是地下水含有结肠小袋纤毛虫的虫卵,被患者饮食后进入患者体内导致感染[7]。

1.5防治对策

管理好人和猪的粪便,避免虫体污染食物与水源注意个人卫生和饮食卫生,灭蝇灭蟑螂,避免食人包囊而感染。可用甲硝唑、喹碘方、双碘喹啉四环素和小檗碱治疗,其中最常用的是甲硝唑。

参考文献

[1] 陈永平. 人体寄生虫学. 北京: 人民军医出版社, 2013.

[2] https://phil.cdc.gov/QuickSearch.aspx?key=true.

[3] Parija SC. Textbook of parasitic zoonoses. Singapore: Springer, 2022.

[4] 师永华, 方永卫, 王天奇. 结肠小袋纤毛虫病的流行与防控. 现代农村科技, 2022: 47.

[5] 刘翠, 谷伟霞, 邓书民 等. RPMI 1640体外培养结肠小袋纤毛虫的正交试验. 湖北畜牧兽医, 2010, 31: 6-79.

[6] 高正琴. 中国实验动物中结肠小袋纤毛虫快速鉴定及感染调查. 现代检验医学杂志, 2018, 33: 19-23.

[7] https://m.163.com/dy/article/IG4F7UG50514C42P.html?spss=adap_pc.

.png)